撰文 | 黄雨佳

审校 | 朱丹华 clefable

随着全球人口迈入老龄化,帕金森病也越来越频繁地出现在人们的视野中。据估计,到2030年,全球将有约900万人被诊断为帕金森病。这种神经系统变性疾病会逐渐剥夺患者的行动能力,引发一系列负面情绪,严重影响患者的身心健康和生活质量。

但目前医学界尚未找到根治帕金森病的方法。更棘手的是,帕金森病的早期诊断也并非易事,通常只有当患者的病情发展到了一定阶段,症状已经比较明显时,才能被检测出来。这无疑给早发现和早治疗带来了巨大的挑战。

不过,一项近日发表于《分析化学》(Analytical Chemistry)的研究带来了新的希望。浙江大学的研究人员就开发了一种新的帕金森病诊断方法:通过分析耳道分泌物的气味特征来识别帕金森病患者,并且准确率高达94%。这种简便、快捷的方法,或许能为帕金森病的诊疗开启一扇新的大门。

“超能力者”

让我们将时间倒回2012年。在一次帕金森病的科普活动上,英国帕金森病协会的研究员蒂洛·库纳特(Tilo Kunath)正在发表演讲。此时,一位名叫乔伊·米尔恩(Joy Milne)的听众起身提出了一个出人意料的问题:“帕金森病患者是否会散发一种特殊的气味?”这个问题让库纳特颇感困惑,但6个月后,他还是决定找到米尔恩,深入探究这背后的秘密。

原来,米尔恩的丈夫因帕金森病去世了,米尔恩最初只是模糊地感觉到丈夫身上有一种独特的气味,并未将其与帕金森病联系起来。但在参与帕金森病相关的活动时,米尔恩惊奇地发现,其他帕金森病患者身上也弥漫着类似的气味。她开始怀疑,这或许是帕金森病的一种“气味信号”。

为了验证米尔恩的这种“超能力”,库纳特邀请她参与了一项特别的小型试验。米尔恩的任务是辨识12件穿过的T恤,其中6件来自帕金森病患者,另外6件来自健康的受试者。结果,米尔恩的判断准确率竟然高达11/12。但更令人震惊的是,她唯一“误判”为帕金森病患者的那名健康受试者,不到一年后也被确诊为了帕金森病。这意味着,米尔恩的实际准确率达到了百分之百。

这个不可思议的故事一经媒体报道,便引发了广泛关注。越来越多的人表示,他们也曾在帕金森病患者身上闻到过某种独特气味。于是,科学家也开始好奇,这些“超能力者”究竟闻到了什么?而这神秘的气味背后,又隐藏着怎样的疾病奥秘呢?

小试牛刀

在众多对“帕金森病气味”感兴趣的科学家中,浙江大学生物医学工程系的副教授陈星也是其中之一。他长期专注于气体传感器的研究,因此萌生了一个大胆的想法:能否找到米尔恩闻到的特征性分子,进而开发出一种基于气味的帕金森病诊断方法?

米尔恩曾透露,她丈夫衣服上的特殊气味主要集中在衬衫的后领处。受此启发,陈星也将目光投向了帕金森病患者的背部,希望从这里寻找气味的线索。2022年,陈星团队启动了一项小型临床试验,一共招募了12位帕金森病患者和12位健康受试者。

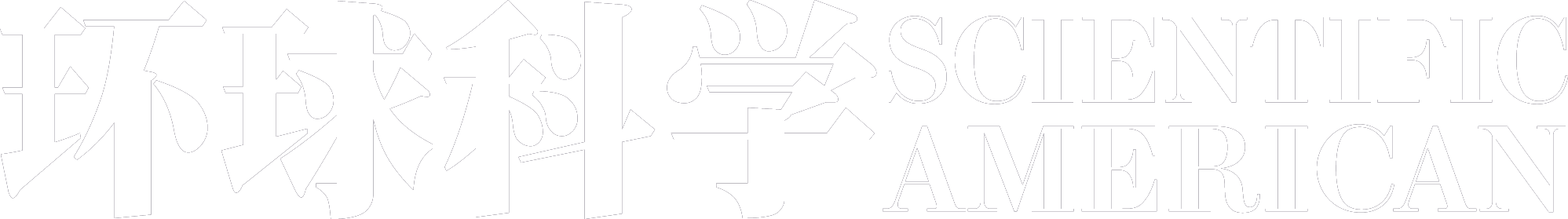

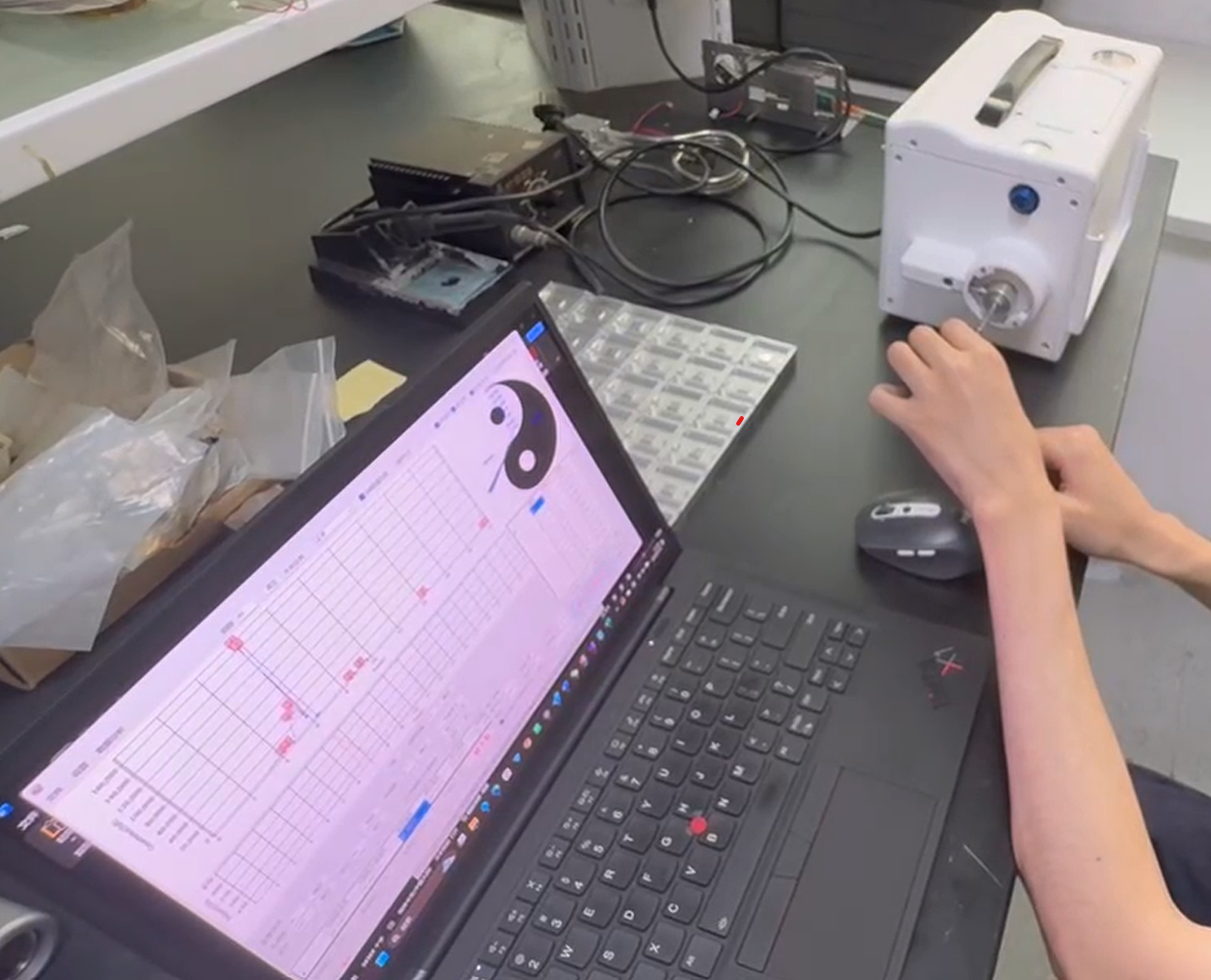

研究人员将一小块棉布放置在受试者背部,擦拭一段时间,随后将其小心地放入一种特殊的玻璃瓶内冷藏保存,后续再通过人工智能嗅觉系统(AIO)进行分析。结果表明,这种方法能以70.8%的准确率区分帕金森病患者与健康人。

然而,在实验过程中,陈星也逐渐意识到这种采样方法存在显著的不确定性。例如,同样是帕金森病患者,夏季和冬季采样的结果可能存在差异;同样,个人的清洁习惯也会影响分析结果,例如勤洗澡和不爱洗澡的受试者之间就存在差别。这些外部因素严重干扰了诊断的稳定性和准确性。

为了克服这些挑战,陈星决定寻求更优的解决方案,与浙江大学医学院附属第一医院朱丹华、之江实验室董浩等进行了深入研讨,并展开了合作研究。朱丹华提出,与其从背部采样,不如试试耳朵。相比容易受外界干扰的皮肤分泌物,耳道分泌物(ECS)受日常生活习惯的影响要小得多,因而更稳定。而且不同于需要专业医生才能采集的耵聍(俗称“耳屎”),耳道分泌物仅需一根棉签便能轻松采集,极大便利了采样工作。

效果惊人

这一次,他们联合开展了一项更大规模的临床试验,一共招募了108名帕金森病患者和101名非帕金森病受试者。为了排除其他因素干扰、确保结果的精准性,他们严格筛选受试者,确保帕金森病患者并无其他影响帕金森病的疾病或炎症相关疾病,也并未使用可能诱发帕金森病的药物。同时,所有受试者在采样前几小时都不得洗澡、运动或使用化妆品,以最大程度减少外部因素对检测结果的干扰。

采样时,研究人员使用蘸有生理盐水的消毒棉签,在受试者的外耳道轻轻旋转擦拭了两三次,然后分别用两种方法检测了样本:气相色谱–质谱联用技术(GC-MS)和气相色谱–声表面波技术(GC-SAW)。

陈星解释道,GC-MS技术能精准识别样品中含有哪些化合物,不过高昂的检测成本和严苛的环境要求,使其难以实现便携化。而GC-SAW技术则不同,它不仅价格亲民、灵敏度高,对测试环境的要求也较低,设备的体积甚至可以缩小到一台电脑主机大小,完全有潜力被应用于医院门诊等场所。

通过分析大量数据,研究人员成功锁定了4种与帕金森病高度相关的挥发性有机化合物(VOC),分别是乙苯、4-乙基甲苯、戊醛和2-十五烷基-1,3-二氧戊环,这些化合物有望成为诊断帕金森病的潜在生物标志物。

研究团队还进一步利用机器学习算法,使用耳道分泌物中的VOC训练出了帕金森病的诊断模型,该模型能以高达94%的准确率区分帕金森病患者和非帕金森病受试者的数据。陈星坦言:“我们也没想到数据会这么好。”

尽管帕金森病患者产生这些VOC的生理机制尚不明确,但朱丹华表示,他们期待未来能通过更多类型的临床样本,深入分析这些化合物与帕金森病之间的关联。而陈星则指出,他们下一步计划开展多中心临床试验,覆盖更广泛的人群,以全面验证这种基于耳道分泌物的诊断方法在临床上的广泛适用性。

展望未来

朱丹华指出,类似的方法不仅适用于诊断帕金森病,未来或许也能拓展至其他疾病。例如,此前已有研究发现,一些动物能嗅出特定疾病患者,这表明不同疾病或许会释放特定的气味信号。研究团队未来或许也会尝试用类似的方法诊断其他疾病,并进一步区分哪些生物标志物是帕金森病特有的,哪些是多种疾病所共有的。

但对实际生活中的患者来说,当下最迫切的需求在于,如何在帕金森病的症状出现之前或在帕金森病的早期阶段就能成功诊断。陈星指出,当前帕金森病的诊断缺乏客观统一的标准。虽然影像学手段较为准确,但其价格昂贵,而且往往需要等到病情发展到一定程度才能诊断。此外,帕金森病是一个逐渐加重的过程,初期可能进展缓慢,随后却可能急剧恶化。这意味着患者可能需要多次检测,而昂贵的影像学诊断显然难以负担。

相比之下,通过耳道分泌物来诊断帕金森病有望打破这些限制。正如米尔恩曾表示,早在丈夫被确诊为帕金森病的6年前,她就闻到了那种特殊的气味,这表明某些生化变化或许早于帕金森病临床症状的出现,气味识别可能成为早期诊断帕金森病的一扇窗口。陈星也认为,通过分析受试者的耳道分泌物,理论上具备用于帕金森病早筛的可能性。

当然,要实现帕金森病的“未病先诊”,科学家依然面临重重挑战。朱丹华坦言,要将他们的方法用于出现症状之前的患者,还面临数据获取的难题。毕竟,没有症状的潜在患者通常不会主动就医,因此研究团队需要在社区等场所进行大规模、长期的随访和检测,才能获取到这些宝贵的、症状出现前的帕金森病患者数据,而这无疑需要巨大的投入。

尽管如此,这项新技术的发明已经点燃了希望。或许有朝一日,我们不再需要等到身体发出严重警告,而是只需一次简单的棉签采样,就能提前预知潜在的健康风险,从而真正实现早发现、早干预。

参考链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.5c00908

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442215003968

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.1c05060