图片来源:Unsplash

撰文 | 二七

审校 | Cleafable

20世纪30年代,一种奇怪的疾病出现在我国黑龙江省的克山县。这种病最容易在寒冬的农村暴发,患病的人会突然感到胸口难受、手脚冰凉,还会口吐黄水。最严重的情况下,发病几小时内,患者就会离世。

从东三省开始,这种疾病曾成为我国十几个省份农村地区的梦魇。因为最先在克山县发现,因此这种疾病被命名为“克山病”。从症状来看,克山病表现出的是心脏相关的症状,患者的心脏无法有效工作,导致患者缺血、缺氧、代谢障碍,并且很快伴随着重要脏器的损伤。

但这种怪病似乎又会在居民间蔓延,有时一整户人家会在几天内因克山病全部离世,有时即使是健康的人,在病区居住几个月后也会患病。而只要搬离病区,就不太会有患病风险。

直到20世纪70年代,我国科学家经过十多年的努力,终于发现克山病与一种微量元素——硒元素的缺乏有关。在我国,克山病主要集中在东北到西南的一条狭长的低硒地带,从1976年开始,补充硒元素预防克山病的措施陆续在全国各个重病区推广,克山病的发病率逐年下降。正是基于我国科学家对硒与克山病关系的研究成果,1990年,世界卫生组织(WHO)将硒明确列入了“人体必需的微量元素”一类。

尽管研究确认了硒与克山病的关系,但目前对于克山病的完整发病原因仍不明确,有研究推测病因可能是硒缺乏叠加某种其他因素,如维生素E缺乏,或某种病毒感染等。(图片来源:Unsplash+)

我们现在已经知道,硒在人体中主要以和蛋白质结合的形式存在,其中最重要的一种是谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase,GPx),硒替代了其中的半胱氨酸中的硫。当GPx遇到了(对人体有害的)过氧化物,硒就能发挥作用,将有害的过氧化物转化为稳定、无害的氧化产物。

即使硒如此重要,但摄入量也不能过多。世界卫生组织(WHO)下属的一个小组建议成年男性和女性平均每日摄入26μg和30μg硒,最多不要超过400μg。超过这个数量,硒中毒可能会影响正常的生理功能,长期过量摄入可能导致死亡。

微量但重要

硒其实是展现营养素对我们身体重要性的一个鲜明案例。我们身体所需的营养物质,除了提供能量的宏量营养素(碳水化合物、蛋白质、脂肪),还有一类需求量极小,但作用至关重要的“微量营养素”。它们是维生素和矿物质的总称,包括铁、锌、碘、硒、镁等。事实上,这些元素都是体内酶、激素和多种关键分子的核心成分,负责调节新陈代谢、免疫系统和认知功能。它们都和硒一样,犹如机器中的精密零件,虽小却不可或缺。

从根本上说,微量元素来自地球上的岩石与土壤。植物从土壤中吸收这些元素,食草动物通过吃植物富集它们,再通过食物链层层传导给人类。因此,一个地区土壤中的元素丰度,直接决定了当地饮食传统的“营养底色”。

因此,科学家提出了一个大胆的猜想:在长达数万年的人类演化史中,这种来自土地的、持续存在的选择压力,已经悄然“改造”了不同地区人群的基因。

图片来源:Unsplash

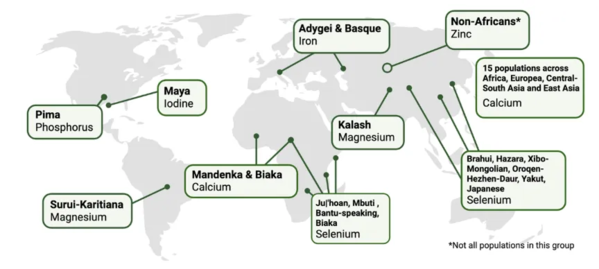

2025年9月,一篇发表在《美国人类遗传学杂志》(The American Journal of Human Genetics)上的研究,为这个猜想提供了迄今最全面的证据。研究团队对全球40个不同人群的基因组数据进行了深入分析,重点关注了与13种关键矿物质代谢、吸收和转运相关的276个基因。研究结果清晰地表明:人类确实为了适应当地土壤的微量元素水平而发生了演化。

一方水土

最突出的证据来自玛雅人,他们生活在中美洲的热带雨林中。碘是人体合成甲状腺素必需的微量元素,长期缺碘可以引发甲状腺肿大。但由于常年的雨水冲刷,这里的碘元素极其贫瘠。研究者发现在玛雅人群中,与碘调节或代谢相关的基因存在明显突变的证据。

同样,对生活在非洲中部缺碘的雨林环境中的姆布提人(Mbuti)和比亚卡人(Biaka)的研究发现,他们与碘有关的甲状腺受体基因上也存在突变。并且他们和玛雅人一样,身材普遍矮小。

2009年就有一项研究提出,姆布提人和比亚卡人的矮小身材可能源于对低碘环境的适应,这是因为甲状腺素与人体生长发育有关。而就在相邻的Ituri森林中生活的班图族人虽然身高更高,但他们患上甲状腺肿大的概率也明显更高。这也说明,玛雅人、姆布提人和比亚卡人或许已经获得了对缺碘环境的适应能力。

与资源匮乏的情况类似,这种适应同样也会发生在资源过剩的地区。在南亚的布拉灰人(Brahui)中,研究团队检测到了对两种镁吸收相关基因的强烈选择信号——他们生活的地区土壤中镁含量异常丰富。研究团队推测,这两种基因的突变或许可以使当地人免受镁中毒的危害。

有时,对于同一种基因,研究者也能看到不同的选择方向。在2015年的一项研究中,研究团队发现,锌转运蛋白基因——这是负责调控细胞内锌浓度的基因——在东亚人群和非洲人群中分别存在两种不同的突变:在其中一个碱基的位置, 96.4%的东亚人都是腺嘌呤(A),而92%的非洲人群都是鸟嘌呤(G)。这种基因突变的出现频率似乎与土壤和作物中锌元素的含量密切相关,东亚人似乎已经演化出了对缺锌环境一定程度的适应能力。

“这是第一项在全球范围内,研究了如此多种微量营养素适应机制的项目。”这项新研究的第一作者、美国宾夕法尼亚大学博士后研究员贾斯敏·里斯(Jasmin Rees)介绍道。

这项研究最终发现,对于调查涉及的每一种矿物质,研究团队都在至少一个人群的基因中发现了适应性的证据。这些微量元素在全球范围内的影响清晰可见。也就是说,在历史上,每种微量营养素都可能在特定时期、特定人群中推动了人类演化的脚步。

图片来源:Jasmin Rees

中秋快乐

理解不同人群的遗传背景,有助于我们更精确地识别哪些群体会面临更高的营养素缺乏或过量风险。过去的评估认为全球约有20亿人遭受微量营养素缺乏的困扰,但最新的研究指出,这个数字被严重低估了。数据显示,全球高达二分之一的学龄前儿童和三分之二的育龄妇女正面临至少一种微量营养素的缺乏。

图片来源:Unsplash

“我们希望随着更多研究的开展,这些发现最终能为未来的公共卫生决策提供参考依据。”里斯介绍道,英国国民保健体系(NHS)就建议在英国生活且肤色较深的人群补充维生素D,这是因为深色皮肤经阳光合成的维生素D较少,而英国全年的日照时间本就有限。

当我们说一方水土养一方人的时候,其实也包含了不同地区的营养素丰度差异。又是一年中秋将至,回到故土,不仅是回到熟悉的风景和亲人身边,或许也是让我们的身体和基因,回到那个最适应的环境中。

祝每一位读者,中秋团圆,身心安康。

参考链接:

https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(25)00315-5#mmc1

https://www.nature.com/articles/srep09658#Sec1

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665972719300078?via%3Dihub

https://www.newscientist.com/article/2495840-we-evolved-to-match-local-micronutrient-

levels-which-may-be-a-problem/

https://www.eurekalert.org/news-releases/1096985

https://nutritionconnect.org/resource-center/new-global-estimates-micronutrient-deficiencies

https://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_9203039528417082022