撰文 | 黄雨佳

审校 | 赵芮可 clefable

你有没有发现,脑梗、心梗等曾经被视为老年人专属的突发性疾病,如今已经悄悄地盯上了越来越多的年轻人。而在它们背后,常常藏着同一个元凶:血栓。根据“世界血栓形成日”(World Thrombosis Day)网站的数据,全球有1/4的人死于血栓形成引起的疾病。

想象一下,你的血管里突然出现了这样一块黏糊糊的、半固体状的“不速之客”,它会堵住血管,造成局部组织缺血坏死。如果它堵住的是供养心脏的冠状动脉,那么就可能引发致命的心肌梗塞;堵住的是脑动脉,则可能引起缺血性脑卒中,也就是我们熟知的“脑梗”。

出现此类情况后,医生通常会第一时间使用药物尝试溶栓。但溶栓药物也有窗口期,如果错过了最佳时机,血栓会变得稳定而顽固,溶栓不仅无效,反而可能引发血管破裂等严重并发症。这时候,就需要医生通过机械的方式,尽快地“疏通”血管。

在一篇近期发表于《自然》(Nature)的论文中,美国斯坦福大学(Stanford University)的赵芮可团队开发了一种快速疏通血管、取走血栓的方法。他们设计出了一种直径仅为1毫米左右的微型结构,让它在导管的辅助下疯狂旋转,就能在短短几秒内将血栓压缩至原来体积的5%,从而轻而易举地吸走血栓,让血管恢复畅通。

诡异的现象

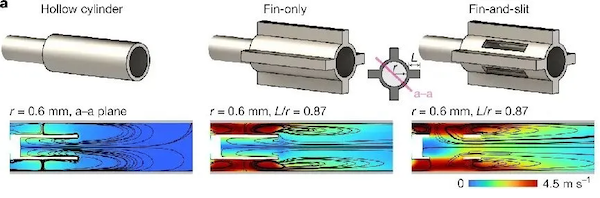

赵芮可团队原本一直专注于软体机器人的研究。2022年,他们发明了一种灵感源自折纸艺术的微型机器人。这个机器人只有指甲盖大小,呈六边形的中空结构,侧面留有空隙,顶部还嵌入了一块磁铁。当外界施加磁场时,它就能不停地旋转,并以此获得向前的推动力,从而在地面和水中完成跳跃、游动等不同任务。

但与其他单纯向前行进的机器人不同,这种中空侧面带缝隙的设计,使得这种折纸机器人还会在旋转过程中产生强大的负压,就像一个微型漩涡,能将面前的水吸入腔体,再从侧面的缝隙甩出去。赵芮可形容道:“它就像一个洗衣机在滚筒内产生涡流,只不过洗衣机没法把水甩出去。”

正是这种强大的吸力,引起了赵芮可团队的浓厚兴趣。赵芮可开始设想:如果能把这种装置做得足够小,小到可以让它自由地穿行于血管之中,那么是不是就能像吸尘器吸走垃圾那样,吸走那些堵住血管的血栓?

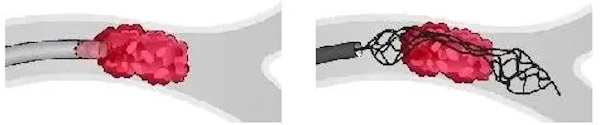

这种设想并非天方夜谭。事实上,用“吸”的方式清除血栓,早已是临床上机械取栓的主流方案之一,也被称为“血栓抽吸术”(aspiration thrombectomy)。使用这种方法时,医生会将一根导管小心地送入血管,一直深入到血栓所在的位置,然后就像使用吸尘器一样,直接将血栓吸走。

另一种常用的取栓方式是“支架取栓术”(stent retriever),这种方法更像是撒网捕鱼。导管抵达血栓后,会先将一个处于折叠状态的支架绕过或者穿过血栓,然后展开支架,使其像网兜一样套住血栓,然后连同支架一同拖回导管内,从而“捞”出血栓。

而赵芮可团队决定将他们的微型机器人用于血栓抽吸。首先,他们将装置的直径缩小到了1毫米左右,只有这样,才能确保它可以顺利进入大脑中较大的血管(直径约为3~5毫米)。其次,他们提取了折纸机器人结构中最关键的要素——空心和侧面开槽,设计了一种带有侧面开口的管状结构。

一切看起来都非常合理。然而,当赵芮可的博士研究生满怀期待地用这个精心设计的结构去测试血栓抽吸时,情况却没有按预期的方向发展。的确,这个装置成功吸住了血栓。但随着装置持续旋转,血栓出现了一种诡异的变化:血栓不仅颜色越来越白,体积也越来越小了!这一反常现象立刻引起了赵芮可的注意。这究竟是怎么回事?他们决定深入到血栓的微观结构中寻找答案。

意外之喜

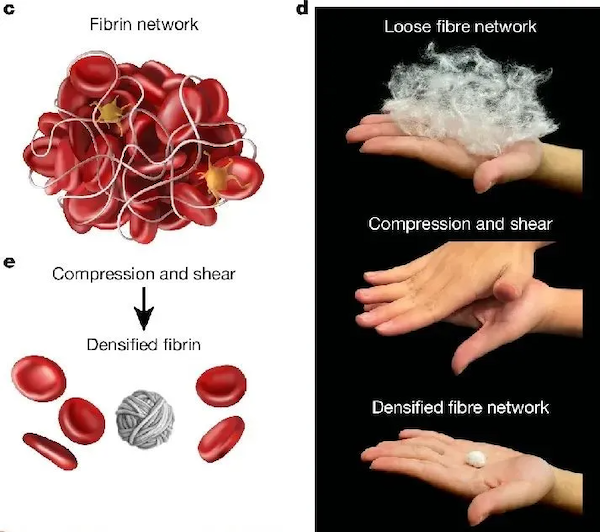

如果我们用肉眼观察,血栓就像一团深红色的果冻。但如果放在显微镜下,你会发现其中含有大量红细胞和少量其他成分。但更重要的是,血栓之所以能保持半固体的形态,关键在于其核心骨架——纤维蛋白。如果你看过动画片《工作细胞》,或许会对其中可爱的血小板编织成的纤维蛋白网络印象深刻。正是这种网状结构,将血液中各种成分牢牢兜住、捆绑在一起,从而形成了稳定的血栓。

在显微镜下,赵芮可团队对处理前后的血栓进行了细致对比。他们发现,经过装置处理后,血栓中的红细胞都消失不见了,这正是血栓颜色变白的原因。与此同时,那些构成血栓骨架的纤维蛋白也变得异常致密,像是被什么力量“压实”了一样。

一个画面随即浮现在了赵芮可的脑海中:一双大手,正在反复搓揉一团松散的棉花。随着不断揉搓,棉花变得越来越小,最终变成了一个小小的棉球。原来如此!他们的装置在工作时,产生了两种关键的力量:一种是负压带来的压力,另一种则是旋转过程中产生的摩擦力。正是这两种力量的共同作用,把血栓搓紧、搓小了。

可另一个疑问也随之而来:如果纤维蛋白被搓小了,那么原本被困在其中的红细胞又去了哪里?经过大量的实验,研究团队最终证实,红细胞并没有被破坏,而是在装置高速旋转的过程中,从不断致密化的血栓纤维中被挤了出去。

这些发现让赵芮可团队意识到,他们的装置拥有现有机械取栓方法难以比拟的优势。首先,不同血栓中纤维蛋白的含量差异很大,这直接导致了血栓的硬度也各不相同。在临床上,血栓越硬,机械取栓的难度就越大。面对这些顽固的硬血栓,无论是传统的抽吸术还是支架取栓,成功率都极低,根本无法应对。

但更棘手的是,传统的机械取栓方法还有一个潜在的风险:血栓碎裂。赵芮可解释道:“要把一个堵住血管的血栓吸进或者拉入导管,也就意味着要把一个直径接近甚至超过血管截面的东西,强行塞进一个直径小于血管的容器里。也就是说,这些方法要么需要让血栓变形,要么得让它碎裂。”

而一旦血栓碎裂,形成的碎片很可能就会顺着血液漂流,有可能堵塞远端更细小的血管。这不仅会让血栓变得更难处理,还可能带来一系列严重的后遗症。事实上,对于大多数脑梗患者来说,堵塞他们大脑血管的血栓并非在大脑中形成,而往往是身体其他部位的血栓碎片漂流到了大脑,最终堵住了脑血管。

相比之下,赵芮可团队的新方法则完美地避免了这些风险。他们的策略并非让血栓变形或者碎裂,而是通过旋转产生负压和剪切力的联合作用,直接让血栓极速变小,从而能轻松地被导管吸走,没有破裂风险。不仅如此,即便是质地坚硬、富含大量纤维蛋白的血栓,这种方法也能轻松应对。

初步验证效果之后,赵芮可团队立刻着手在原有结构基础上进行了优化。经过上百次的重新设计和上千次的取栓实验,他们最终研发出了一种能够直接加装到目前临床机械取栓导管上的旋转装置。结合导管本身强大的抽吸能力,这一微型装置能在短短几秒内将血栓压缩至原体积的5%,这无疑将大大提升机械取栓的速度和成功率。

迈向临床

如今,赵芮可团队正加快推进这项技术的临床转化,现在已经有一家新公司在进一步优化这种装置的结构和材质。赵芮可表示,她希望这种装置能在未来几年内进入临床试验阶段。

与此同时,研究团队也在探索这种“旋转产生负压”装置的更多应用场景。例如,除了成功率低和可能造成血栓破碎,当前临床机械取栓的另一个巨大挑战在于,取栓导管的直径通常在2毫米左右,且具有一定的刚性,这使得它们难以深入大脑深处那些更蜿蜒曲折和细小的血管。为此,赵芮可团队也在开发一种无需导管、仅靠磁力驱动就能旋转前进的微型取栓装置。未来,这种技术或许能帮我们解决目前束手无策的细小血管血栓问题。

另外,他们也在尝试将这套机制应用于另一类疾病——结石。目前,在用体外冲击波或激光击碎肾结石或输尿管结石后,医生除了让患者通过尿路自然排出碎石,另一种方式是使用吸引装置或取石篮取出碎石。然而,这些取石方式往往效率低下。而赵芮可团队的微型旋转装置,则可以一次性吸取几十颗破碎结石,大幅提升了取结石的效率。

回望这项技术诞生之初的意外发现,赵芮可坦言,真正的创新往往并不来自一开始就设定好的目标。她说:“许多研究刚发表时,看上去只是过于超前的新概念,短期内看不到用途。的确,其中很多最终未必能进入实际应用,但这并不代表它们没有意义。这些研究会激发新的研究思路,带来更多的灵感,而其中总有一些会真正落地、改变现实。”

参考链接:

https://www.worldthrombosisday.org/know-thrombosis/

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30802-w

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09049-0

封面图片来源:unsplash+