撰文 | 不周

审校 | 王昱

“所以请不要再发现新的星系了,”意大利比萨高等师范学校(Scuola Normale Superiore)的宇宙学家安德烈亚·费拉拉(Andrea Ferrara)在美国加利福尼亚州圣巴巴拉的科维理理论物理研究所(KITP)去年8月的会议上结束了自己的发言,引来了参会者的一阵笑声。

在那次报告中,费拉拉尝试用他的模型解释韦布空间望远镜(JWST)在早期星系中观测到的异常明亮的星系。但他不得不承认,对于红移达到惊人的14的星系(诞生于宇宙大爆炸后约3亿年),他的模型就不管用了。对于参会的天文学家,这一幕实在太眼熟了。

意料中的意外

JWST升空后,源源不断的观测数据带来了越来越多的矛盾。未解之谜如泉涌般一个个冒出来,令人目不暇接。对于这种情况,天文学家并不意外。毕竟,JWST是有史以来最为强大的空间望远镜,它能探测到宇宙极深远处传来的光,带我们追溯宇宙诞生之初的10亿年中发生了什么。而我们并不那么了解早期宇宙。但即使谜团涌现都在意料之中,“小红点”的发现依然让人颇感意外。

在众多奇奇怪怪,诸如“宇宙葡萄”“宇宙香蕉”之类的新发现中,黑暗中的一个个小红点看上去平平无奇。但当天文学家聚集在KITP会议上,庆祝并讨论JWST的新发现时,这些小红点却是最为瞩目的研究对象——除了体积微小(不到银河系直径的2%),发出明亮的红光,高速旋转,大约在宇宙诞生约6亿年时点燃,持续闪耀约10亿年这些信息外,天文学家几乎对它们一无所知。

小红点究竟是什么?是小型的红色星系,超大质量黑洞,还是紧凑的气体球?每种理论似乎都能说得通,却也存在薄弱之处。观测者曾认为它们是成熟的、红移更高的星系,但如此小的尺寸和亮度,需要密集得不可思议的恒星群;超大质量黑洞倒是可以解释小红点紧凑的尺寸,但这类黑洞发出的紫外线和X射线,几乎没有在小红点处观测到。对于后者,有研究者试图通过尘埃遮蔽理论解释微弱的紫外线和X射线信号,但后续观测却证实,红光并非尘埃导致。而如此混沌的未知,也让小红点成为JWST迄今最大的发现之一。

不过在今年三月,有两个团队各自独立地分析了某个小红点发出的光谱,在预印本文库arXiv发表的论文中,他们提出了一个大胆的新图景:小红点其实是“黑洞星”。这类天体有着和恒星大气层类似的厚厚的气体茧,其核心是一个活跃的黑洞,也被称为“准恒星”。

恒星与黑洞

从古至今,人类从未停止过探索予地球生命的母星。可以说,对于太阳所属的这类天体——恒星,我们已经很熟悉了。最初在分子云中引力坍缩形成的原恒星核,会不断吸积物质,进入长达数十亿年的主序阶段——核心的氢原子核发生聚变反应,释放巨大能量,向外推动物质,抵抗引力引起的向内坍缩。当核心的氢耗尽后,大质量恒星(约8倍太阳质量)会依次进行更重元素的聚变反应,提供能量的效率越来越低,直到最终无法支撑自身重量,形成明亮的超新星爆发,其残骸质量如果足够大,就会坍缩为黑洞。可以说,恒星与黑洞就像天体“生”与“死”的两个阶段。

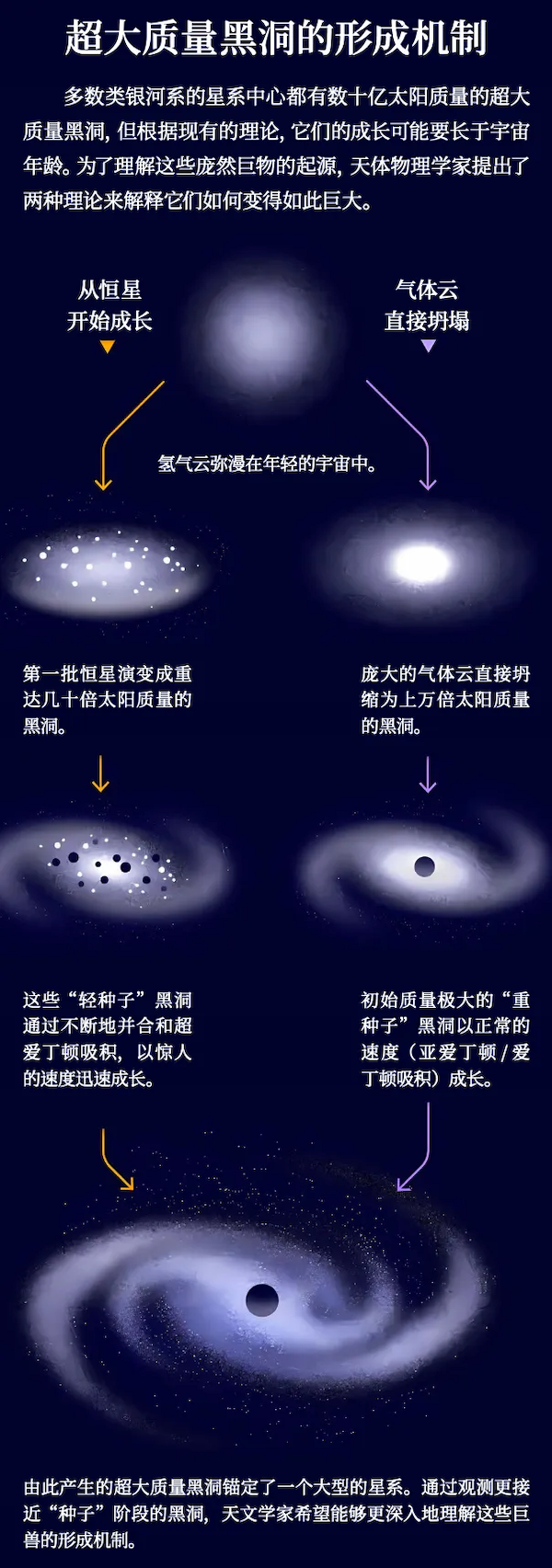

当然,它们也是“吞噬者”与“小零食”的关系。“光都无法从事件视界逃脱”,这大概是黑洞留给我们最深刻的印象——神秘的宇宙“饕餮”。通过吞噬事件视界外吸积盘中的物质,或者时不时撕碎一颗过路的恒星,黑洞慢慢地成长,变得越来越重。不过这个过程的效率并不高,若想从数倍太阳质量的恒星级黑洞成长为上万倍太阳质量的大质量黑洞,通常需要数十亿年。这引出了天体物理学中的一个重要谜题:既然黑洞的成长如此“按部就班”,那些在宇宙大爆炸后短短几亿年就出现的数十亿倍太阳质量的超大质量黑洞,是如何形成的呢?对此有两种主要的理论解释:来自第一代恒星残骸的“轻种子”长时间高效吸积,以及直接由大质量气体云坍缩,能在极短时间内形成庞大黑洞的“重种子”。

而正是基于重种子模型,2006年,美国科罗拉多大学博尔德分校的理论天体物理学家米奇·贝格尔曼(Mitch Begelman)和同事提出,或许在早期宇宙中,存在这样一类奇特的天体,其原恒星核直接坍缩成一颗黑洞,但外层物质形成了一个厚实的包层,从外部观测,就像一颗恒星一样——只不过超级无敌大。尽管恒星与黑洞的组合听上去很不可思议,但这种准恒星机制既能直接且快速地形成重种子黑洞,同时也不违背普通恒星演化的理论机制,或许可以填补星系演化过程中缺失的一环。

“黑洞星”的诞生

要想理解这种奇特的天体,我们需要回到宇宙大爆炸后不久的“宇宙黎明”。在那段黑暗的时期,宇宙中几乎只有氢和氦两种元素,没有任何能帮助气体云快速冷却的碳、氧等重元素。这导致气体云始终处于高温致密的状态,为形成超大质量的天体创造了得天独厚的条件。正是在这种贫金属环境中,诞生了宇宙中的第一代恒星,它们质量巨大、异常明亮且生命格外短暂,它们的残骸被认为是宇宙中“轻种子”黑洞的来源。

但贝格尔曼和同事认为,这种特殊的环境,也为准恒星的形成提供了可能。当巨大的气体云发生引力坍缩,其核心区域的密度很容易达到极限,直接形成一颗黑洞。其周围的包层物质依然无比致密,巨大的压力会不断将物质推入黑洞,使黑洞得以突破爱丁顿极限的限制——黑洞周围的吸积盘高速旋转,粒子摩擦产生的高温辐射,会将大部分物质吹离黑洞,导致其增长速度存在极限——能够快速成长,在短时间内高效吸积大量物质。

准恒星“暴食”的过程极为剧烈,会释放出大量能量,其辐射压强也远超所有恒星核——足以撑起数百万倍太阳质量。恒星吞噬物质向外爆发的辐射与气体包层向内收缩的引力,达成了奇妙的平衡。随着气体包层不断变薄,向外膨胀,这颗准恒星体积会越来越大,直到它体内的“饕餮”过于膨胀,最终撕碎外壳,留下上千倍太阳质量的“重种子”黑洞。

新题旧解

天文学家一直在试图理解宇宙早期超大质量黑洞的形成过程,准恒星机制也只是其中的一种理论解释。但宇宙的谜题并不会等你解决完一个,再贴心地出现下一个。而小红点谜题的出现,也再次令科学家想起准恒星的猜想。

据7月底《科学》新闻(Science news)报道,两个研究团队各自分析了某个特定小红点的光谱。结果显示,这些光呈现出恒星典型的宽光谱,其峰值为红光,穿插着一些狭窄的吸收线——大气中的氢吸收某些波长的光形成的谱线。除此之外,小红点光谱中还包含一些明亮的发射线,这是活跃黑洞周围高温气体的特征谱线,由于高温气体中的粒子运动速度过快,这些发射线会因多普勒频移变宽。

而未能在小红点处观测到强烈的紫外线和X射线信号,也可以用厚厚的气体包层来解释:包层的密度极高,能吸收能量最高的紫外线和X射线。尽管是气体,但它们基本可以看做是不透明的,也因此整个气体球看上去就像恒星一样辐射。

早在2006年提出准恒星模型的贝格尔曼,也再次和同事发表了一篇预印本文章,重新阐述了他提出的准恒星假想。通过计算,他们推测准恒星系统的体积将比太阳系还要大。而如果JWST观测到的小红点真的是准恒星,考虑到小红点在早期宇宙中如此常见,物理学家开始怀疑,这些巨大的气体球是否是黑洞生长和星系演化的重要组成部分。

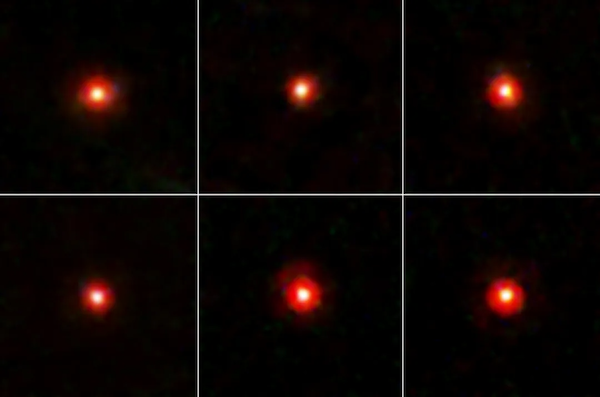

为了更好地理解这种现象,研究人员正试图在距离地球更近的地方,搜寻类似小红点的天体。最近,清华大学研究团队在arXiv上发表了另一份报告称,他们在调查斯隆数字巡天的早期观测数据时,发现了几个距离地球仅25亿光年、看起来像小红点的天体。他们未来将用哈勃空间望远镜进行更多的近距离观察,看是否存在能揭示准恒星的迹象。

参考文章:

《环球科学》2025年1月刊《目击最初的宇宙》

《环球科学》2023年12月刊《怪兽黑洞涌现》

https://www.science.org/content/article/early-universe-s-little-red-dots-may-be-black-hole-stars

https://arxiv.org/abs/2505.18873

https://arxiv.org/abs/2503.16600

https://arxiv.org/abs/2503.16596

https://arxiv.org/abs/2507.09085

https://arxiv.org/abs/2507.10659

https://www.quantamagazine.org/jwst-spots-giant-black-holes-all-over-the-early-universe-20230814/

https://sites.google.com/view/sources-black-hole-star