《环球科学》2025年04月新刊销售中

点击进入购买页面

封面故事 COVER STORY

凝聚体:改写生命认知

细胞里隐藏着一群长期被科学家忽视的神秘颗粒——生物分子凝聚体。它们在集体物理规律的支配之下,以“分子委员会”的方式参与关键生命过程。它们拓展了分子生物学中选择性相互作用的传统观念,也让科学家得以从全新尺度理解生命运作的原理。

行星科学 PLANETARY SCIENCE

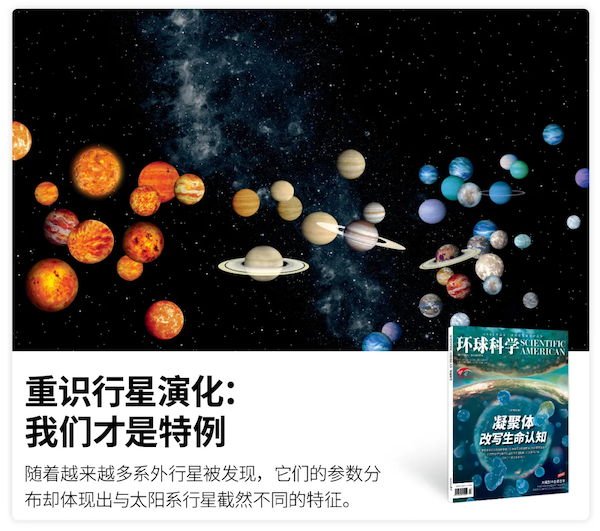

重识行星演化:我们才是特例

30年前,天文学家首次探测到了太阳系之外的行星,一个问题随之浮现:系外行星究竟是怎么样的?一开始,大部分人都以太阳系行星为蓝本,推测系外行星大致的样貌。但随着越来越多系外行星被发现,它们的参数分布却体现出与太阳系行星截然不同的特征。系外行星统计数据中的“半径谷”和“热海王星沙漠”暗示着新的行星演化机制,我们甚至能直接观测恒星在剥离新生行星的大气层,进而验证新的机制。这些发现不断提醒我们,在宇宙中,太阳系或许才是独特的那一个。

神经科学 NEUROSCIENCE

顿悟的脑科学

阿基米德在洗澡时悟出浮力原理的故事相信每个人都有所耳闻。这种灵光一现的奇迹究竟是如何在我们的大脑中发生的?直到最近,科学家们才找到了一些线索。他们利用脑筋急转弯作为测试方法,找到了“顿悟时刻”在大脑中发生的区域,以及它最有可能出现的时机。更有趣的是,顿悟还能带给我们一些意想不到的好处。在科学的指导下,我们甚至可以主动邀请这一神奇时刻降临在我们的脑海中。

物理学 PHYSICS

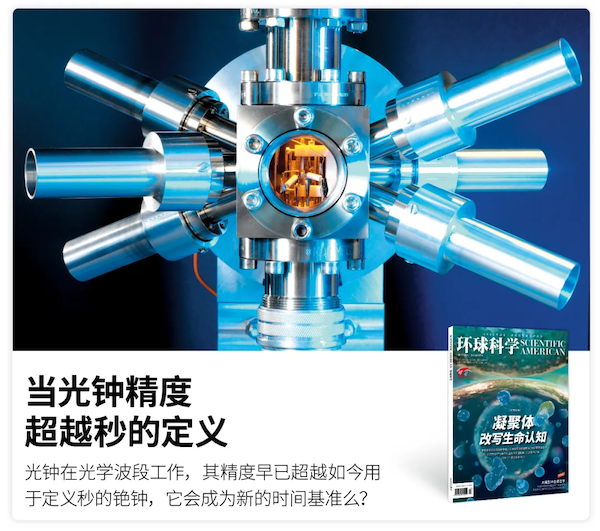

当光钟精度超越秒的定义

随着上世纪50年代原子钟概念的提出,人类早已不再依赖天文观测计量时间,而是依靠原子稳定而精确的共振跃迁频率。自1967年以来,基于铯原子钟的秒定义始终未曾改变。但随着技术迭代,在光学波段工作的光钟测量频率的精度早已超越铯钟。光钟虽能更准确地测量时间,铯钟却提供了秒长标准,这一悖论让时间计量学家不得不思考:我们是否应该重新定义秒?

环境 ENVIRONMENT

岩石固碳,反哺农业

相比其他地球系统工程技术,增强岩石风化显得格外简单、安全和可靠:只需要将岩石粉碎后撒在农田里,就可以加速岩石风化这一原本就自然存在的过程,从而吸收大量的二氧化碳。理论上说,通过这种方法固定的碳可以在海洋和海底沉积物中稳定地保存数百年。更值得寄予厚望的是,已有的几项研究显示,增强岩石风化不仅具有强大的碳吸收潜力,还能改善土壤,增加粮食产量。然而,在增强岩石风化成功大规模推广之前,还有许多现实的问题需要解决。

生物技术 BIOTECHNOLOGY

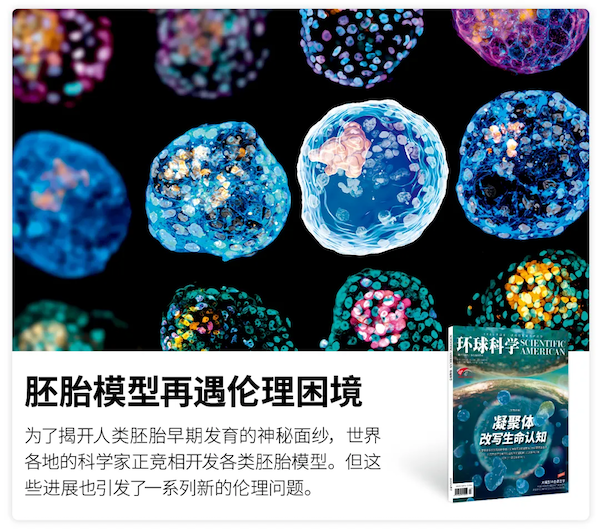

胚胎模型再遇伦理困境

为了揭开人类胚胎早期发育的神秘面纱,世界各地的科学家正竞相开发各类胚胎模型。随着研究逐步深入,越来越多更完整、逼近真实胚胎的模型相继出现,引发了一系列关于研究边界的伦理问题:胚胎究竟应该如何定义?完整的胚胎模型是否有价值?是否应禁止将胚胎模型移植进活体动物?面对迅速发展的这一领域,监管机构不得不紧跟步伐,完善和修订相关指南。与此同时,科学家也在寻找新的方法,评估胚胎模型的发育潜力。

人工智能 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

大模型冲击语言学

在被公认为现代语言学之父的诺姆·乔姆斯基看来,人类天生具有语言习得的能力,而且人类语言完全区别于其他形式的语言。但随着ChatGPT等大语言模型的发展,它们能够执行各种语言任务,挑战了乔姆斯基的先天语言能力说。然而,在此前长达半个世纪的时间里,他的观点一度是语言学研究的主流。这不禁让科学家思考,这些语言模型真的在学习语言吗?我们是否需要新的理论来解释它们是如何流利应用不同语言的?

生物物理学 BIOPHYSICS

决定生死的表面张力

呼吸对我们而言已经习以为常。这看似非常简单的事情,其实并不寻常,尤其是对新生儿来说。即使在今天,全世界每年都有数十万名婴儿因无法呼吸而在出生不久后死亡。事实上,肺部是婴儿最后一个发育完全的器官,可以说自主呼吸是婴儿出生后面临的最大威胁。得益于20世纪50年代开创性的肺部研究,科学家终于理解了新生儿难以呼吸背后的机制,并把目光投向了肺泡液-气界面的表面张力。正是这些发现带来了一系列新疗法,拯救了全球数百万名婴儿的生命。

生物技术 BIOTECHNOLOGY

宏基因组学,让微观世界现形

任何经历过严重流感或肠道炎症的人,都不会怀疑微生物的影响力。一些一旦入侵人体就会造成严重破坏,还有很多则会寄生于人体,形成深刻影响人体健康的菌落。为了探究这些存在于微观世界,数量、种类繁多的生物,研究者开发出宏基因组测序,借助生命基础的遗传密码来对它们进行研究。随着他们破解微生物的基因密码,了解微观世界的运行法则,很多感染性和慢性疾病的秘密正在被陆续揭开。而宏基因组学和AI的结合有望加速这个过程。