图片来源:《环球科学》2024年10月刊《量子时空:突破思想实验?》

撰文 | 不周

审校 | 王昱

“如果你在任何层面相信量子力学,你就必须相信引力具有量子性。否则会导致物理理论内部出现矛盾。”这是物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)在1957年教堂山会议(Chapel Hill Conference)上发表的直觉性观点,也推动了一个研究领域的兴起。

当时是核物理的黄金时代,原子弹的成功引爆向世界宣告了量子理论的威力。相比之下,爱因斯坦的广义相对论虽然优雅,却在几十年里显得低调、边缘。物理学界普遍认为,引力是纯粹的几何问题,更具哲学趣味。在这样的背景下,1957年1月18日至23日,美国北卡罗来纳州教堂山举办了一场国际会议,召集了一批年轻物理学家,专门研讨“引力在物理学中的作用”。这场持续了六天的会议,酣畅淋漓地探讨了广义相对论的诸多议题,不仅重新点燃了年轻一代物理学家对广义相对论的热情,也对量子引力研究带来了深远的影响。

图片来源:Wikimedia Commons

现代物理学一直笼罩在乌云之下,这源自描述微观世界的量子理论和描述宏观视角的广义相对论在最底层的矛盾。毋庸置疑的是,物理学家无法接受二者之间的矛盾,物理学规律需要在各个尺度上保持一致。那么如何弥合二者之间的裂缝,这也是教堂山会议讨论的主题之一:量子力学与广义相对论是否必须统一?若要统一,引力是否必须量子化?

这场会议上提出的观点可谓百家争鸣。但费曼并不满足于抽象的数学论证,在与会者越发深入的讨论中,他选择抛弃繁复的公式,直接用直观的物理图像来探究引力是否具有量子特性。直到今天,费曼的构想仍被频繁引用,已成为量子引力实验设计的蓝图。

费曼的思想实验

自上世纪六十年代量子引力的研究兴起,数十年过去,理论物理学家已初步提出了多种复杂的量子引力理论,其中弦论和圈量子引力是广受欢迎的两个竞争者。前者假设基本粒子本质上是在看不见的空间维度中振动的弦,而后者认为时空结构由微小的圈环组成的网络编织而成。然而,对于这些奇特而抽象的理论,物理学家并没有找到任何确凿的证据证明引力具有量子性质,甚至不确定应该如何寻找证据。如今,越来越多的研究人员不再寄希望于提出新的量子引力理论,而是希望通过实验探究引力在本质上究竟是经典还是量子的。

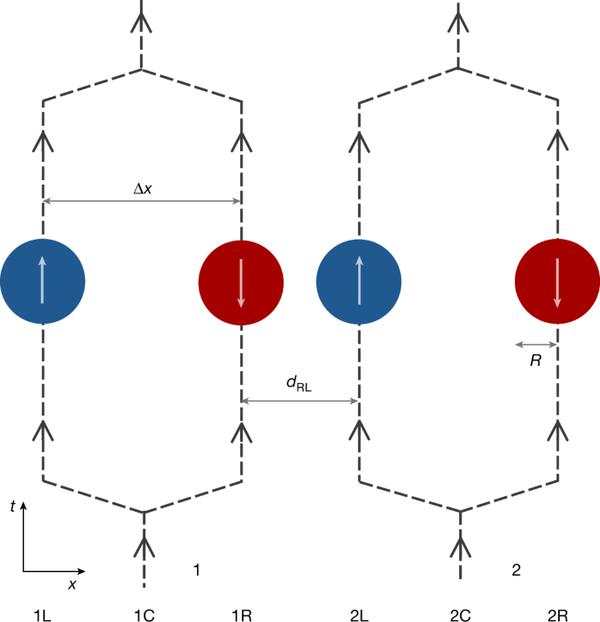

回到1957年,当时物理学家还在探讨引力是否必须具有量子性质,费曼已经从逻辑上判定引力不可能没有量子性,并由此提出了一个能揭示引力量子本质的思想实验。这个构想很简单:选择一个特定质量的物体,令它处于两个位置的量子叠加态,再让其与另一个大质量物体通过引力相互作用。当然,这个物体的质量既不能太大,因为会导致失去量子特性,也不能太小,否则引力会小到不足以造成影响,这之间的平衡点就是普朗克质量(约0.02毫克)。

费曼思想实验的可视化。

图片来源:原论文

这一思想实验的妙处在于,如果引力真的具有量子特性,那么第一个处于位置叠加态的普朗克质量物体,其引力场也应该处于量子叠加态,当通过引力场与第二个普朗克质量物体相互作用时,这会导致第二个物体也处于量子叠加态,且二者会共同进入量子纠缠态。但倘若引力是经典的,二者间也不会产生纠缠。这意味着,仅通过二者之间是否能产生纠缠,就可以判断引力是否具有量子性质。随着技术进步,科学家也逐渐不满足于停留在思想实验的层面,开始从理论探讨转向实验探测。

基于这张蓝图,一些物理学家想到,可以在真空中将微小的粒子置于位置叠加态,再观测它能否仅通过引力让附近的第二个粒子与之纠缠。但这个方案的挑战在于,只有物体足够重,才能产生可探测的引力,2021年我们的实验技术只能探测到约90毫克重的物体产生的引力,根本无法实现大质量物体的叠加态。还有一些研究团队想到,可以令拥有量子自旋特性的微小颗粒自由下落,利用磁场通过自旋控制其路径,使其处于沿两条平行路径下落的叠加态,但这种方法用到的每一个步骤都极为复杂,可能需要几十年的时间才能实现测试。

除此之外,还有一些借助其他仪器,或无需纠缠即可检验引力量子性的方案,但无一不面临技术上的重重阻碍。总体而言,尽管道阻且长,物理学家正在走出“黑暗中建模艰深理论”的阶段。但就在踌躇满志之际,一项发表于《自然》(Nature)的新研究,却带来了雪上加霜的“噩耗”——即使引力是经典的,也可以实现费曼思想实验中的纠缠。

经典引力也能纠缠?

长期以来,物理学界坚信,经典媒介(比如引力)无法产生量子纠缠,这也是费曼思想实验的基石。因此如果看到通过媒介产生了纠缠,也意味着媒介必然具有量子性。然而,这项新研究却发现,这个逻辑可能存在一个致命的漏洞。

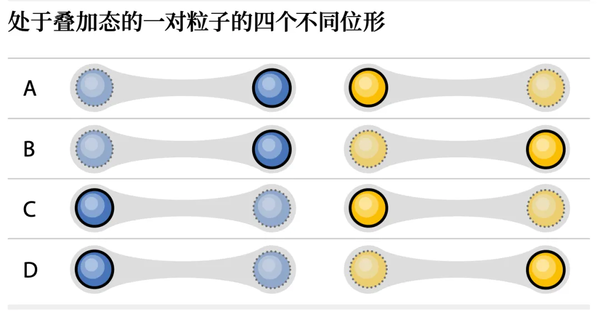

量子信息领域有一条定律,局域操作与经典通信(LOCC)。它描述的是,如果爱丽丝和鲍勃两人手里各有一个粒子,他们用“只能传输0和1的经典电话线”联系,那么无论他们怎样合作,手里的两个粒子都绝不可能凭空产生量子纠缠。如果两人的粒子通过一条电话线产生了纠缠,那证明这条经典“电话线 ”本身就具有量子性。这构成了一个看上去完美的逻辑闭环。

图片来源:《环球科学》2024年10月刊《量子时空:突破思想实验?》

但这项研究指出,即使这条引力“电话线”完全是经典的,依然可以通过一种非线性的反馈机制,让爱丽丝和鲍勃手中的粒子看上去像被纠缠起来。这是因为研究将参与引力相互作用的物质,从量子力学模型转向了量子场论模型。在这种框架下,经典物质场中可能存在虚拟的传播子(特定的反馈机制),在引力经典的情况下,使两个粒子建立起类似纠缠的强关联。由于这种“类纠缠”并非真正的量子纠缠,我们并不能说费曼错了。但如果这项理论发现可靠,且真能实现基于费曼构想的实验,那么观测到的纠缠也可能不再是确定引力具有量子性的“试金石”。

这一结论很快引起了激烈的争议。一些物理学家明确指出,新模型中的纠缠通过量子物质本身的场论机制实现,并非真正由引力传递量子信息。也有人提出了新的引力模型,能够产生经典但并非量子纠缠的效应。尽管争议未有定论,但这项新研究似乎已经轻轻敲响警钟:要证明引力量子化,仍需要不断检验现有的理论,仅仅观察纠缠可能还不够。

参考链接https://www.nature.com/articles/s41586-025-09595-7

https://www.nature.com/articles/d41586-025-03132-2

https://www.nature.com/articles/d41586-025-02509-7

https://edition-open-sources.org/sources/5/30/index.html

https://edition-open-sources.org/sources/5/toc.html

《环球科学》2024年10月刊《量子时空:突破思想实验?》