图片来源:受访者供图

撰文 | 不周

审校 | 马谦谦 王昱

北方今年雨水格外多,雷暴天也出现得更频繁。得益于现代成熟的避雷技术,我们已能安然在家中欣赏遍布天空的炫目闪电。从宏观上看,气象学家对雷电的产生机制似乎已经了如指掌:这不过是云层中积累的电荷达到极限后,发生了一场剧烈的空气击穿放电现象。不过,如果持续追问,将镜头不断放大至云层内部的微观世界,你可能会惊讶于我们对这一现象的“无知”。

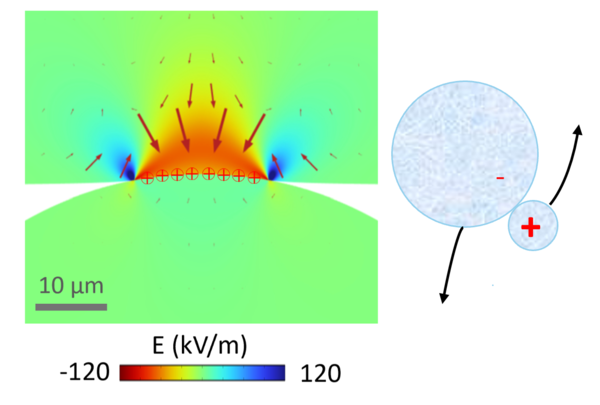

典型的雷暴云内部往往呈现层次分明的电荷结构。云的顶部充满轻盈的小冰粒,携带正电,中下部则聚集了更重的霰粒,携带负电,而在最底部会出现一小片正电荷区域。当这些区域间的电势差大到足以击穿空气时,闪电便诞生了。但最关键的问题是,电荷是怎样积累起来的呢?

此前一些实验观测,已经帮科学家将“嫌疑”锁定在云中无数冰粒和霰粒的碰撞上,并将其视为闪电电荷积累的主要来源之一。而碰撞这一过程,也让人们自然地将这种其归因于材料的“压电效应”,也就是施加压力使材料均匀形变,从而产生电极化。但一个根本性的矛盾是,自然冰的晶体结构是非极性的,这决定了它根本就不具有压电性。

由此产生了一个巨大的谜团:如果冰无法被“压”出电,那撕裂天空的闪电雷霆,动力究竟从何而来。有关闪电成因,学术界多年来众说纷纭,却始终没有非常可靠的理论解释。直到最近,在《自然·物理学》(Nature Physics)发表的一项研究中,西安交通大学力化学耦合与智能介质实验室的申胜平团队与合作者首次发现:冰在受力发生非均匀形变,也就是发生弯曲时,会在两端产生电势差,这也被称为挠曲电效应。而冰这种从未有人知晓的特性,似乎在雷电产生过程中扮演了相当重要的角色。

令人意外的冰

将冰视为研究对象,似乎本身就不太寻常。事实上,申胜平团队一直专注于研究各种材料的力-电(比如压电、挠曲电性)和力-化学耦合特性,制造灵敏的传感器电子器件,而追溯闪电起源并不是他们的使命。但一次意外,让研究人员开始关注起看似平凡的冰。

2020年,团队成员本来在测另一种材料的挠曲电性,却发现接近零度时,信号中多出了一个本不该出现的峰值。左右思量后,他猜测可能是空气中的水蒸气在零度时以冰的形式附着在材料表面,进而影响了待测材料的挠曲电信号。为了排除可能的影响,研究团队不得不将目光投向冰。

很快,研究人员就发现,异常信号其实与冰无关,而是源于实验设备的参数设置错误。但这场意外终是激起了研究团队的好奇心:为什么不直接研究冰呢?看看这种自然界常见的材料是否也具有挠曲电效应。

测量材料挠曲电效应的流程已相当成熟。研究人员往往会将夹在两片电极中的材料放在一个三点弯曲的装置上,然后施加一个使之弯曲变形的力,通过采集电极上积累的感应电荷,就可以计算出样品内部的电极化程度。不过,相比其他稳定的固体材料,纯冰制备要麻烦得多。

由于杂质、气泡、形状等多种因素都会影响冰的电学特性,研究人员经过反复实验,巧妙地找到了最佳制备方法:在电极片之间注入经抽真空处理的去离子水,随后匀速降低恒温室温度至零下45摄氏度,使冰直接在两片电极间形成,然后抓紧时间测量。借助高精度测量设备,文鑫和同事发现冰的确具有挠曲电性,约为纳库伦/米(nC/m)的量级。而通过对表面敏感的挠曲电效应,研究人员进一步发现,电极-冰界面会随电极材料和温度的改变出现相变,形成薄薄的铁电“皮肤层”,而这也在一定程度上增强了冰整体的挠曲电效应。

与压电效应相比,挠曲电效应其实微弱得多。但挠曲电材料更为普适,环境友好,还对温度不敏感。此外,材料越薄、尺寸越小,其应变梯度越大,能产生的挠曲电效应也越强。这意味着,这种效应不仅适用于制备微型电子器件,也可能帮助理解许多微观过程,比如困扰科学界已久的闪电成因。

聚焦雷暴云

实际上,一发现冰具有挠曲电性,研究团队便想到,该效应可能参与了雷电产生过程。因此,2023年完成实验后,他们在递送期刊的初稿中给出了这一预测。但由于研究团队没有冰接触起电领域相关的研究背景,起初他们并没能提出一个令审稿人满意的雷电理论模型。

幸运的是,他们遇到了相当负责的同行评审。在多轮返修的最后阶段,期刊编辑邀请到了一位来自接触带电领域的专家做为第五位审稿人,为了帮助他们更好地理解冰碰撞起电的过程,这位不知姓名的专家对这份工作的意义给予了高度的评价,并回复了长达数十页的文档,写满他自己对于论文内容的理解和目前模型上存在的一些技术问题。“这位审稿人在文档中写到:‘这一领域是如此的复杂以至于过去十年间对它的理解进展很小,尽管论文的模型还存在一些问题,但基于冰挠曲电效应的理论计算能与实验结果遥相呼应,这完全是奇迹’”研究团队的成员回忆道,“我们最后能有论文中呈现给读者的雷电模型,完全离不开这位同行评审的帮助。”最终,研究团队完善了关键的雷电模型,以定量的形式,揭示了冰的挠曲电效应如何参与闪电的形成过程。其模型预测结果,能够很好地印证此前一系列风洞实验测量冰粒碰撞的电荷转移量结果。而前文中我们提到过,典型的雷暴云会分为正负正三层结构。这种分层,也可以通过有冰挠曲电性参与的雷电模型来解释。

图片来源:受访者供图

霰粒,又称软雹,可以视为质地较软的大冰球,与之相对的冰粒则是坚硬的小冰球。自然界中的水都掺有杂质,因此云中大大小小的冰球表面的薄液体层并非纯水,而是富含正负离子。当上升气流推着小冰球向上移动时,往往会与因重力向下运动的大冰球频繁相撞。高速撞击时,大小冰球接触的界面会出现非常不均匀的形变,此时产生的挠曲电场,便会驱动冰球表面薄液体层中的正负离子,分别移动到霰粒和冰粒上。

在云层高海拔区域的低温下,冰的挠曲电系数决定了大小冰球相撞时,冰粒更易带正电,而霰粒易带负电。随着冰粒随风向上运动,雷暴云上层便积累了大量正电荷。而霰粒会一直向下坠落,这就导致雷暴云的中下层主要带负电。然而,在靠近地表、温度相对较高的云层区域,冰的挠曲电系数符号突然翻转,这就导致在该区域碰撞时,霰粒反而易带正电,于是形成了雷暴云底部的一小片正电荷区域。

图片来源:Clive Saunders. Planetary Atmospheric Electricity (2008)

尽管闪电的起源不可能由一项研究完全解答,但这项新发现无疑帮我们加深了对于地球大气现象,乃至其他行星云层中冰晶带电过程的理解。“我们研究材料的挠曲电性,一方面是因为相比压电性,它具有特殊的优势,另一方面也是因为它可以解释许多自然界中的微观过程,比如这次的闪电起源,”马谦谦在接受《环球科学》采访时表示,“此外,我们研究材料总要往应用的方向努力,而挠曲电性又相对微弱,因此研究者总会自然地想到做增强。”

盐冰中的全新机制

在海洋或人类体液中,盐是最常见的一种溶质。研究团队自然想到,将氯化钠掺入冰里来尝试增强这一效应。他们很快便通过实验发现,弯曲盐水冻结的盐冰,其产电能力,或者说挠曲电系数,会随温度增加而增长,最高相比纯冰有上千倍的增强。但最令人震惊的是,盐冰弯曲产电的机制与纯冰完全不同。这项研究在《自然·物理学》研究发表后,很快以封面形式发表在《自然·材料学》(Nature Materials)上。

图片来源:Nature Materials

纯冰弯曲产电的机制来自挠曲电效应,它本质上是冰的晶格结构在受力发生非均匀形变时,原本重合的正电荷中心与负电荷中心发生了偏移,由此带来了受力两侧的电势差。在-65摄氏度以下,盐冰的性能与纯冰相差不大,这说明产电机制并没有太大差异。而在-65摄氏度以上,盐冰的“挠曲电系数”会随温度升高明显增强。通过量化这一过程的能量,研究人员惊讶地发现,它与冰的晶界输运能量相近。

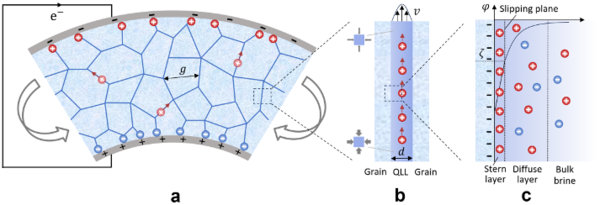

自然界中的冰通常不是单晶,而是由许多杂乱排列的晶粒组成,这也被称为多晶结构。晶粒之间的界面就被称为晶界,-65摄氏度以上的冰,其晶界会出现准液体层。而盐水在冻结的过程中,由于晶粒内部的氢键结构非常紧密,盐很难加入其中,因此会被挤到晶粒之间的界面处,也就是准液体层中。

“这一个非常巧妙的结构,”团队成员解释道,由于晶界电双层的存在,准液体层中的钠离子能相对自由、快速地移动,而冰内部又有四通八达的准液体层纳米通道,“此时对盐冰施加一个弯曲力,就能让纳离子在这些纳米通道中定向流动起来,形成离子电流。”这种全新的产电机制,与挠曲电效应完全不同,被研究团队命名为挠曲流电效应。

图片来源:受访者供图

尽管产电机制不同,盐冰依然对弯曲力敏感,且挠曲电性能更优。因此,研究团队特意为盐冰设计了一种特殊的挠曲梁结构。经过测试,器件的输出功率则与当前性能最佳的挠曲电材料钛酸锶钡(BST)相当。这意味着,如果环境条件合适,盐冰完全可以用作力电换能器的材料,成为一种可再生、可持续的清洁能源。不过仍需解决力学疲劳和电学损耗这两大难题。

而对于科学界而言,这项工作的重要性并不仅仅体现在传感器应用上,更重要的是,它提供了一种工程思路。盐冰本身是一种巧妙的天然材料,通过理解这项研究发现的挠曲流电效应,或许能用相同的思路人为设计出性能更好的挠曲电材料。令人意外的是,这项发现或许也有助于更好地研究与木卫二相似的冰质卫星。木卫二表面是一层冰壳,其下方则是咸水海洋。基于挠曲流电效应,冰壳在受到陨石撞击、构造活动时产生的电能,或许也能为生命提供潜在的能量来源。

参考链接:

https://sae.xjtu.edu.cn/info/1056/9023.htm

https://www.nature.com/articles/s41567-025-02995-6

https://sae.xjtu.edu.cn/info/1041/9066.htm

https://www.nature.com/articles/s41563-025-02332-5

https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xqxyw/202506/t20250613_7137027.html