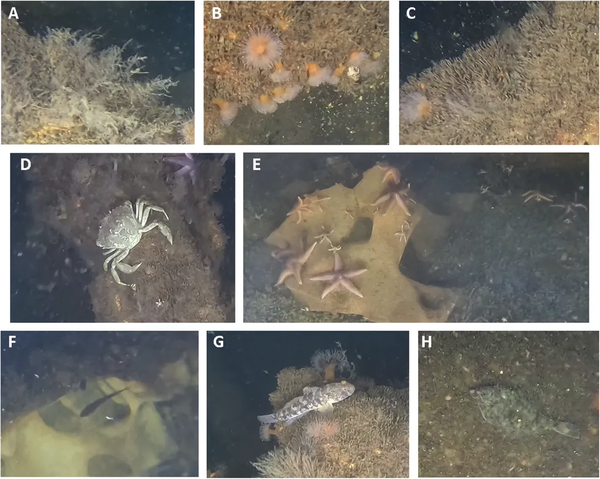

导弹上的各种生物(图片来源:原论文)

撰文 | 冬鸢

审校 | clefable

在德国吕贝克湾(Lübeck Bay),波罗的海冰冷而浑浊的水下,静静地躺着一批战争遗物——一根根锈迹斑斑的金属圆筒,它们都是第二次世界大战遗留下的巡航导弹。它们本是为毁灭而生,如今却被生命覆盖。

海底军火墓场

两次世界大战结束后,欧洲面临一个棘手的问题:数以百万吨的炸弹、地雷和鱼雷该如何处理。当时最简单的办法,就是把它们丢进海里(直到被1972年签署的《伦敦公约》所禁止)。仅在波罗的海的德国海域,就有约160万吨废弃军火。几十年的时间里,海水一点点腐蚀着这些金属外壳,将内部的炸药暴露出来。

多年来,科学家一直担心这些“海底炸弹”的威胁——它们不仅仍会有爆炸的危险,还会不断向海水中释放有毒化学物质,比如对海洋生物有害的TNT炸药。

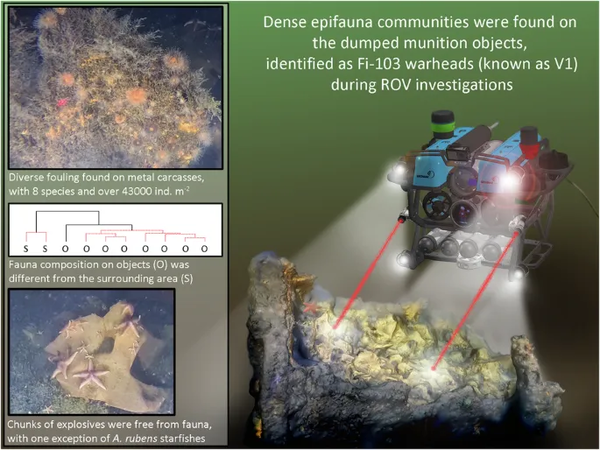

2024年,一个研究团队派出了一个小型的水下机器人,昵称为“蓝熊队长”(Käpt’n Blaubär),去探索吕贝克湾两个已知军火倾倒区之间的一片未知海底。“蓝熊队长”的摄像头拍到的画面让人震撼:九枚旧弹头散落在泥质海床上,每枚长约一米,大多锈蚀严重,金属外壳破裂,已经漏出了内部的黄色炸药,看上去就像是浸泡在海水中的奶酪(他们在论文中用“cheesy”一词来形容该景象)。经过鉴定,这些丢弃的弹药是V-1导弹的弹头,这是纳粹德国在二战后期使用的一种巡航导弹。

V-1导弹(图片来源:Bundesarchiv CC BY-SA 3.0)

“我们原本猜测,这里各种海洋动物的数量会大幅下降,”这项研究的领导者、德国森肯贝格研究所(Senckenberg Research Institute)的海洋生物学家安德烈·韦杰宁(Andrey Vedenin)说道,“但结果却截然相反。”

在这片战争历史遗留的剧毒、锈蚀与腐败之间,竟出现了意想不到的景象——一片生机勃勃的海底社区。

炸弹上的生机

“蓝熊队长”在这些炸弹遗骸上发现了许多海洋动物。仅仅在炸弹上,平均每平方米就有约4.3万个底栖海洋生物,远远超过周围几乎荒芜的泥质海床——平均每平方米只有约8200个生物。

研究团队识别出的动物主要有8种,包括5种无脊椎底栖动物和3种鱼类。远看,水螅、海葵和海星似乎占了主导;但近看,多毛类动物“凿贝才女虫”(Polydora ciliata)最为丰富,占总丰度的90%以上。

“蓝熊队长”发现生活在导弹上的海洋生物(图片来源:原论文)

它们大多生活在导弹等的金属外壳、运输部件和弹头剩余外壳上以及暴露的引信袋。裸露的固体炸药表面几乎没有生物,但有少数的海星和螃蟹在此活动。

在弹头附近采集的水样中,TNT浓度高达每升2.7毫克——足以危害任何一种海洋动物。但海葵和蠕虫依然在这里的弹头上茁壮生长。研究者认为,这可能是因为化学物质会随着水流迅速扩散,或者因为这些动物本身“足够抗造”:它们许多都能适应波罗的海中常见的低氧环境,能在多数生物无法生存的条件下坚持下来,因此或许能耐受含高浓度TNT的海水也不足为奇。

在一枚炸弹上,研究人员发现了奇怪的一幕——有45只海星聚集在一块裸露的炸药上。当时既不是繁殖季,也没有食物可吃,它们为什么要待在那里?

在论文中,研究者并没有给出确切的解释,但他们推测,海星可能以炸弹上微生物的生物膜为食,但也可能是被炸药中的某种化学物质吸引,比如TNT。在波罗的海的其他军火倾倒区,有研究者曾在海星体内检测到极高的TNT含量,比同一地区的任何其他生物都高出数百倍。

生命的选择

这些生物,很可能是被炸弹外壳的坚硬表面所吸引。波罗的海的海床大多是柔软的泥质,过去一个世纪里,大量天然石块被人类开采作为建筑材料,这也使得这里的海底几乎没有坚硬的表面共生物附着。在这贫瘠的环境中,锈蚀的弹头反而意外地代替了礁石的作用,为生命提供了落脚之处。这些昔日象征毁灭的武器,无意间成了孕育海底生命的小小绿洲。

但这也让科学家面临着一个两难的选择:这些废弃军火既危险又有毒,本该被清理;但清理它们却意味着摧毁其上繁盛的生态系统。

他们提出的解决办法是:在清除这些炸弹后,用更为安全的人工结构——例如岩石或类似礁石的材料替代它们,让海底生物得以继续栖息,同时不再受污染威胁。

这项研究已于上个月25日发表在《通讯·自然与环境》(Communications Earth & Environment)上。而在同日,另一项发表在《科学数据》(Scientific Data)的研究中,另一个研究团队绘制了位于美国马里兰州波托马克河马洛斯湾(Mallows Bay)147艘沉船的高分辨率摄影地图。这些船只建于第一次世界大战期间,但在上世纪20年代末被故意烧毁并沉没。无人机拍摄的高分辨率图像显示,它们的残骸如今也是各种野生动物的栖息地。

调查区域的战舰遗骸(图片来源:Duke Marine Robotics and Remote Sensing Lab )

《科学数据》研究的第一作者和通讯作者、杜克大学的海洋保护生物学家戴维·约翰斯顿(David Johnston)表示,这类研究证明了大自然如何利用人类的遗留物,颠覆命运以求生存。

“我认为这是对生命力量的一个非常酷的证明。”约翰斯顿说。

参考链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02593-7

https://press.springernature.com/sea-dumped-munitions-in-the-baltic-sea-support-high-epifauna-abu/51456266

https://phys.org/news/2025-09-scientists-marine-life-world-war.html

https://www.nature.com/articles/s41597-025-05635-z