撰文 | 二七

审校 | 不周

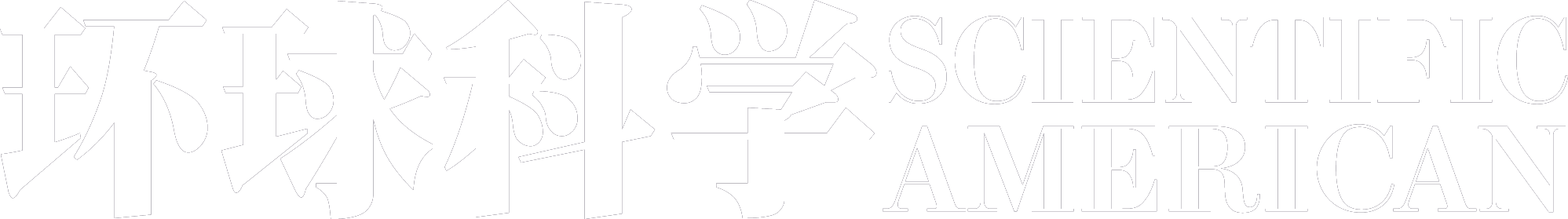

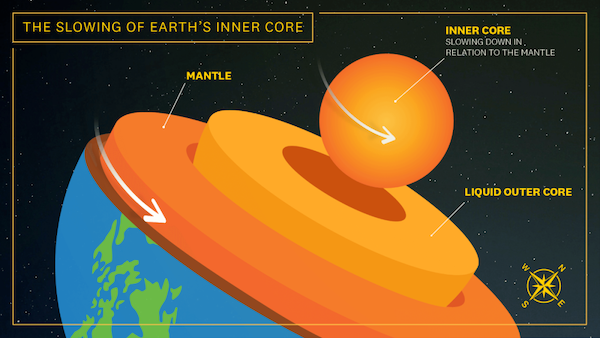

在地球中心,一层熔融金属构成的液态圈层内,悬浮着一个主要由铁组成的固态球体——这就是地球的内核。

然而内核作为地球的核心,并不像我们想象中那样恒久稳定。近二十多年来,已经有大量研究发现,内核的自转速度正在发生变化。与此同时,最近发表于《自然·地球科学》(Nature Geoscience)的一项研究观察到,地球内核的形状很可能也在改变。

这项研究的第一作者、美国南加州大学的地球科学家约翰·维达莱(John Vidale)起初同样在关注地球内核自转速度的变化。“但在分析几十年来的地震图像时,我发现有一组地震波的数据集非常奇怪,和其他的都不一样,”维达莱在南加州大学发布的一篇新闻稿中这样回忆道,“后来我意识到,我盯着的其实是一份证明地球内核并没有预想中坚硬的证据。”

转动还是变形

内核可能是地球最神秘的结构,毕竟我们无法钻透五千多千米厚的地球圈层,亲眼目睹内核的样貌。但好在地震波能够穿透地球,将内核的信息带回地表。

和所有的波一样,地震波在穿过不同介质时,波形和波速也会随之改变。因此,借助分布在地球表面的地震台站接收到的波形和到时,地球科学家可以倒推回地震波“走过”的结构。

维达莱看的就是这样一组数据,但对于研究地球内核的科学家来说,他们格外关注一类被称为“重复地震”的地震波。重复地震一般发生在俯冲带,一组重复地震之间可以相隔几个月甚至几年,但震源基本在同一位置,导致地震的断层破裂过程也基本一致。因此如果传播介质不变,地表的台站就会记录到完全一样的波形。在此前的研究中,正是重复地震帮助科学家观测到了内核自转的具体变化。

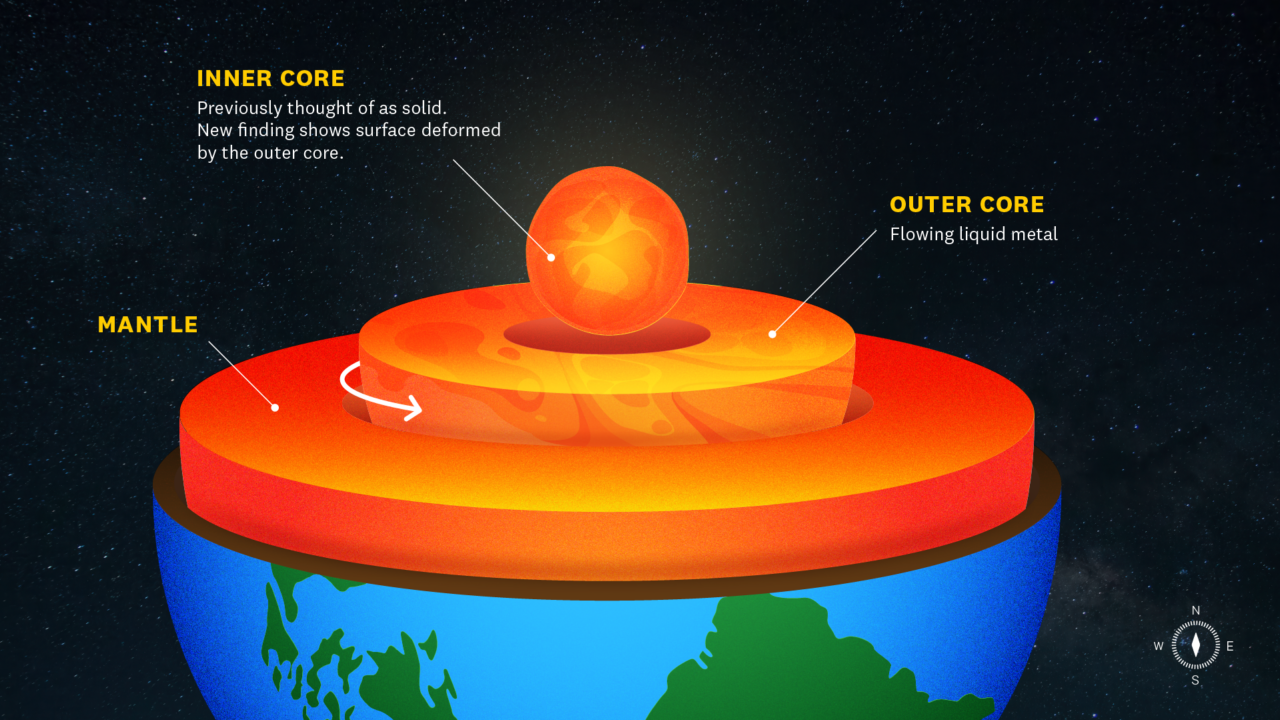

这项研究使用了1991年到2024年发生在南极洲南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)附近42个地点发生的121次重复地震,并分析了位于美国阿拉斯加州费尔班克斯(ILAR)和加拿大耶洛奈夫(YKA)两处地震台站接收到的波形。

为了排除地球内核自转产生的影响,研究者专门对比了当内核转至相同位置时,地震波形的变化——理论上,如果地球内核只发生自转,没有变形,那么地震台站接收到的波形应该完全一致。然而,研究者发现,ILAR接收到的地震波形的确保持了一致,但在2004-2008年,YKA接收到的波形发生了变化。

这两处台站的差别在于与地震源之间的距离。从南桑威奇群岛附近发出的地震波,会穿过地球内核较深处的位置,才能抵达ILAR。然而抵达YKA的地震波只会掠过内核表面区域。因此研究者推测,最合理、也最简洁的一种解释,就是内核表面的形状在发生变化。

更“软”的内核

内核表层在发生无法用自转解释的变形,“最有可能产生这些变化的原因……可能是发生快速对流的液态外核底部,牵引高温的内核边界区域,产生了变形,”论文中这样解释道。其他的可能还包括下地幔底部密度异常区域导致的重力牵引。但研究者也表示,仍需进一步研究,才能提供一个更确定的解释。

从整个地球来看,地球内核的变形势必会改变地球质量的分布,从而改变地球的自转速度。然而这份影响非常小,对每一天长度的影响远远小于潮汐摩擦力的作用,更不用说让生活在地表的我们感觉到了。

但更重要的是,这一发现让我们更进一步地理解了内核的性质。如果内核的表面可以被液态外核牵动,就说明内核很可能并没有我们以为的那么硬。通过计算,研究者认为内核的黏度应当比地壳低数个数量级,只有约1016 ~ 1017 帕·秒。这个数字也与此前的一些计算结果相符,尤其是加拿大不列颠哥伦比亚大学的地球物理学家布鲁斯·巴菲特(Bruce Buffett)在1997年发表的一项经典数值模拟计算结果。

至于地球内核为何会这么“软”,2022年发表于《自然》(Nature)的一项研究给出了一种可能的解释。在这篇论文中,中国科学院地球化学研究所地球内部物质高温高压院重点实验室李和平研究员和何宇研究员团队与其他研究机构合作,模拟了多种铁合金的性质。他们提出,地球内核并非传统认知中的固态,而是由固态铁和流动的轻元素组成的超离子态。

模拟发现,当处于超离子态时,Fe-H,Fe-C和Fe-O合金中,C、H、O离子会在铁合金的间隙中快速扩散,表现出流体的特征,从而让合金加速软化。对应的,这也会导致地震波速显著降低,与地震学的观测结果很好地符合。

但这些依然还属于猜测阶段,想要更多地了解内核,还需要更多的证据。“地球内核的非自转变化值得仔细研究,”《自然·地球科学》的论文在结尾部分写道,“以了解地核中发生了什么变化。”

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41561-025-01642-2

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1131692

https://www.nature.com/articles/41534

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04361-x

https://www.eurekalert.org/news-releases/1072908