撰文 | clefable

审校 | 二七

2015年,威尔士国家博物馆购入了一对特殊的“蜗牛”标本,其旗下7个博物馆的馆长们均收到一则消息:浸泡这对蜗牛的防腐液中一定不能加水,否则它们就会生锈。

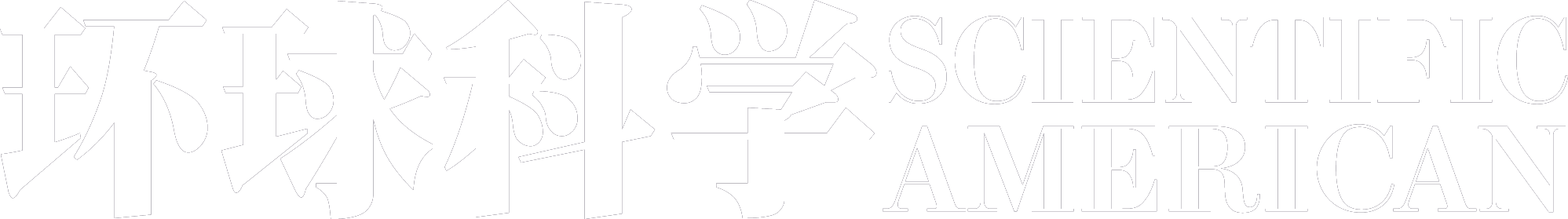

在看这种“蜗牛”第一眼时,你很可能会被它们惊悚的外表吓到(小编第一次就吓得不轻,不过有一些同事表示,它太帅了!)。我们熟悉的陆生蜗牛拥有光滑、湿润的腹足,但这种会生锈的“蜗牛”的腹足完全被数百片几毫米长、堆叠在一起的黑色骨片(sclerite)所替代。这就像是,我们熟悉的陆生蜗牛突然“黑化”,在原本柔软的腹部上长出了一副奇特但坚固的黑色铠甲。

如果此时你对“异形”生物的恐惧感依然升起,或许知道它们没有长眼睛且不会进食,对你会有一些安慰。不过秉承着相信科学的理念,地球上任何生物的奇特特征最终都会有演化上的答案。这种“蜗牛”被称为鳞足螺(scaly-foot snail,也称为鳞角腹足蜗牛),或者是“海穿山甲”(sea pangolin)。穿山甲有着包裹全身的光滑黑色甲片,其主要成分是角蛋白,这是一种坚硬的纤维状结构蛋白,也构成了人的指甲、头发以及鸟类的羽毛等。相比之下,一些鳞足螺的骨片则实打实是由铁组成——这也是它们会生锈的原因。

身披黑色铁甲,挑战超高温热液

鳞足螺首次在科学界露面是在2001年。不过,科学家真正触摸到它们还需要等到10年后英国RRS詹姆斯·库克号进行的一次考察活动。当库克号行进到位于西南印度洋洋中脊的龙旂热液喷口区(Longqi vent field)时,对在那里栖息的鳞足螺进行了生物采样。得益于这次考察,鳞足螺的很多特征均被揭示出来。牛津大学等机构的深海生物学家Chong Chen等人也在2015年将正式将鳞足螺命名Chrysomallon squamiferum。

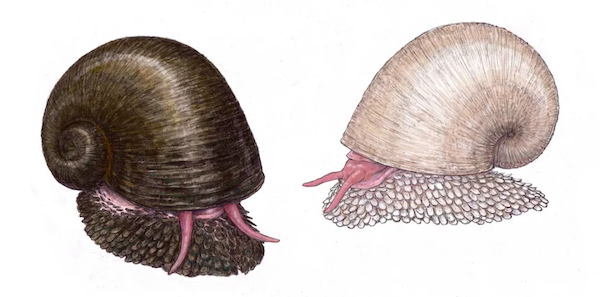

龙旂热液喷口区位于海平面之下约2700米左右。这里的环境十分恶劣:大量活跃的黑烟囱不断往外喷出富含有毒酸性物质的热液,水温可以接近400℃,其中大部分都是金属硫化物(含铁、铜和锌)。类似的热液喷口区一直被认为是可能的生命起源地,是能适应极端环境的细菌、古菌等微生物的住所。部分微生物可以利用化能自养的方式生存,而它们也吸引来了“剥削者”, 鳞足螺就是其中之一。

不仅是龙旂,科学家也在印度洋之下的卡雷(Kairei)和Solitaire热液喷口区发现了鳞足螺。这些鳞足螺的“铠甲”看上去更漂亮一些,分别是富有光泽的黑金色和典雅的白色。不过,在这些环境中,鳞足螺的骨片颜色差异可能更多是因为环境,而不是基因。它们的骨片主要由呈白色的几丁质和蛋白质基质组成,其中有很多纳米级别的管道,可以装填硫化铁颗粒。一些研究人员认为,鳞足螺骨片中的硫化铁含量决定了它们的颜色,而硫化铁含量由它们所在环境的硫化物浓度决定。

都是压箱底的宝贝

鳞足螺是目前唯一一种已知会利用铁强化骨骼的多细胞生物,也是罕见的拥有双层甲壳的生物——一层钙质螺壳,一层骨片铠甲。钙质螺壳主要有3层,最外层是铁硫化物颗粒,再往里一层是厚实的有机层,能吸收机械压力,起到缓冲作用,而最内层则由方解石构成。这样精密的结构的构建,离不开鳞足螺的外套膜细胞的分泌和调控。类似的,其骨片铠甲的生长也离不开骨片顶端分泌上皮的调控。

它们的外形看似奇特,但根据2020年发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的一篇论文,如果将时间一直往前拨到约5.41亿年前的埃迪卡拉纪-寒武纪过渡时期,我们可能会真正见识到“世界之大,无奇不有”。

在埃迪卡拉纪末期,地球上近90%的软体动物因为生物大灭绝消失。在无数尸体之上,全新的拥有矿化外壳与骨骼的生物开始蓬勃发展,它们几乎是所有门类的现生动物的祖先。在此期间,软体动物也演化出极具多样化的硬质结构。例如,寒武纪时期的代表性生物、造型奇特的威瓦西亚虫(Wiwaxia)向上生长的甲片就和鳞足螺腹部的骨片比较相似。一些报道推测,当时拥有腹部盔甲的腹足类动物或十分常见。

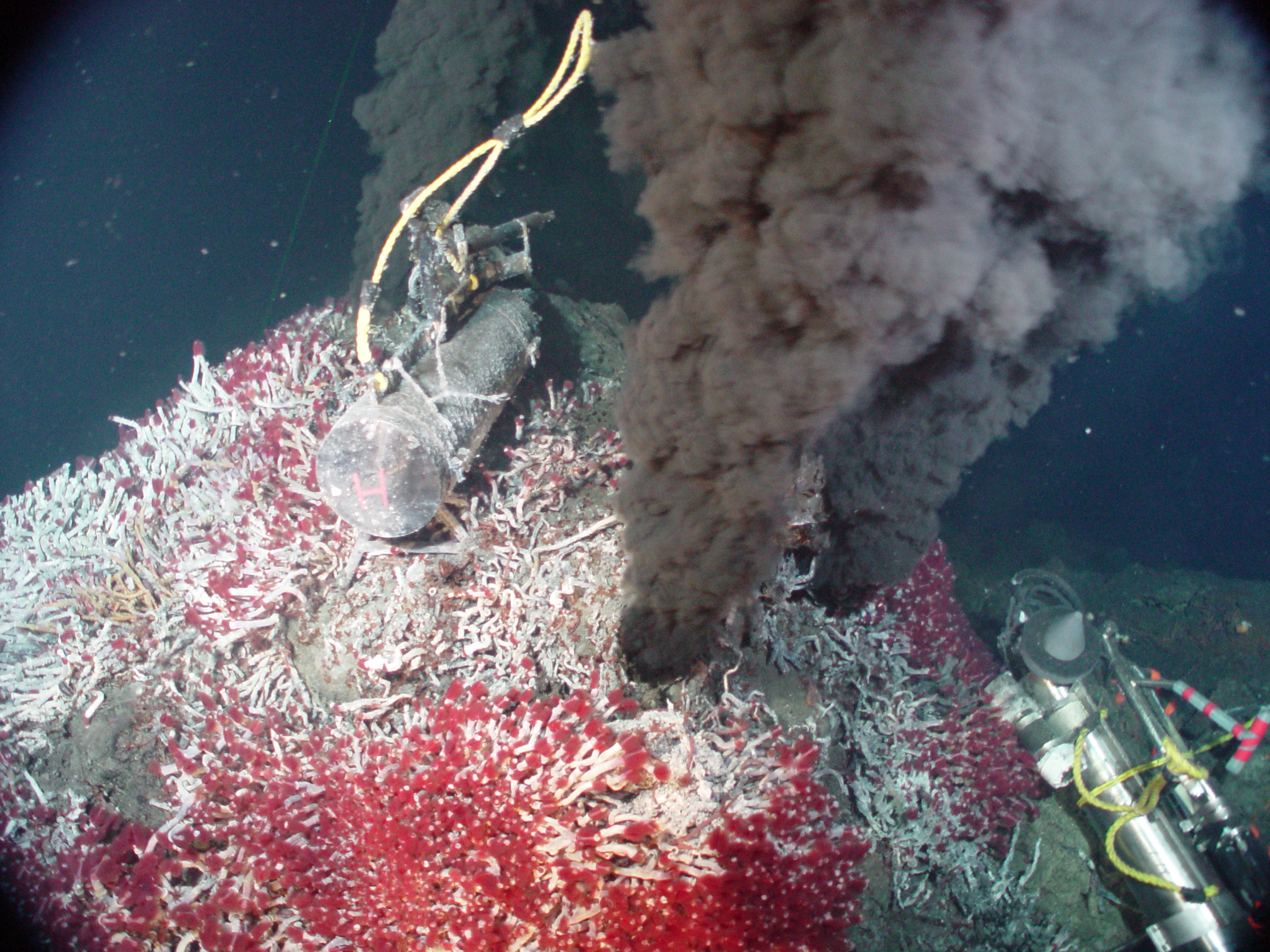

该研究由香港科技大学海洋科学系兼生命科学部的讲席教授钱培元领导,他的团队和日本海洋研究开发机构(JAMSTEC)的研究者合作,采集了印度洋的20只鳞足螺。他们对鳞足螺进行了全基因组测序之后,揭示了它们奇特特征背后的生物答案。2025年2月,该团队进一步和中国海洋大学等机构的研究人员合作,在《通讯生物学》(Communications Biology)发表了一篇论文,通过比较鳞足螺与相同生境下另一种深海螺,进一步揭示了基因在含铁鳞甲形成中的关键作用。

他们首先发现,鳞足螺的奇特形态并不是来自一些特殊的新基因。比如,生活在卡雷热液喷口区的鳞足螺有87.0%的基因家族都有更早的起源,均来自担轮动物超门(Lophotrochozoa),而仅4.8%的基因家族为腹足纲所特有。此外,鳞足螺和同一生境的深海螺Gigantopelta aegis(没有骨片)也具有很高的基因组同源性。

担轮动物的出现最早可以追溯到埃迪卡拉纪晚期,我们如今所熟悉多种海产品,例如贻贝、章鱼和海螺等,都是由当时这些早期的担轮动物演化而来。可以理解为,鳞足螺拥有的大部分基因在我们熟悉的海产品都能找到。

真正发挥影响的是它们对关键基因的利用程度。如果说有无基因是0和1的差别,那基因表达产生的差异则可能是1和100。研究人员发现,在鳞足螺中,有351个基因家族明显扩大,很多会参与几丁质的代谢等过程,此外,还有部分与和微生物的共生有关。

鳞足螺的钙质螺壳和骨片铠甲看似差异很大,但在形成时用了很多相同的基因。比如,一个名为DMBT1的基因在骨片分泌上皮组织和外套膜中均会高表达。这个基因上有一个关键的SRCR结构域,可以控制蛋白质与几丁质的结合。在其他软体动物中,该基因通常只有1-2个拷贝,但在鳞足螺中却有多达65 个拷贝。

在最新的研究中,钱培元等人分析了鳞足螺的钙质螺壳和骨片铁甲中的蛋白质,以及另一种深海螺G. aegis螺壳中的几百种蛋白质,发现鳞足螺的钙质螺壳形成反而会利用更多新基因,而骨片形成主要是古老保守基因被重新启用和高表达。

更广泛的基因组分析显示,存在一套至少包含25个转录因子的古老生物矿化工具包,在所有已被研究的担轮动物的硬质结构形成中发挥作用,包括例如腹足类的鳃盖、鱿鱼的喙和石鳖的骨针等。这些都显示,在鳞足螺的基因组中,有大量保守的基因组元件在超过5.4亿年一直被重复利用、排列和部署。它们通过通过调整基因的表达模式与空间定位,成功塑造出新的铁甲结构。这或许也揭示了在埃迪卡拉纪末期,生物艰难求生的一幕——它们将有限的基因资源发挥到极限,充分体现了基因拥有的另一种强大力量。

这顿饭恐怕吃不饱了

在观察鳞足螺的基因组时,钱培元等人发现有两项活动对它们或许尤为重要,一是生物矿化,二是它们不会捕食,而是靠精心“抚养”一群自养的嗜硫γ-变形菌获得能量。这些细菌就生活在鳞足螺有着特大的食管腺中,而除了鳞足螺,深海螺G. aegis也都具有类似的特征。研究人员认为,它们均属于十分罕见的、将共生菌封闭在体内结构中、不与热液直接接触的动物。

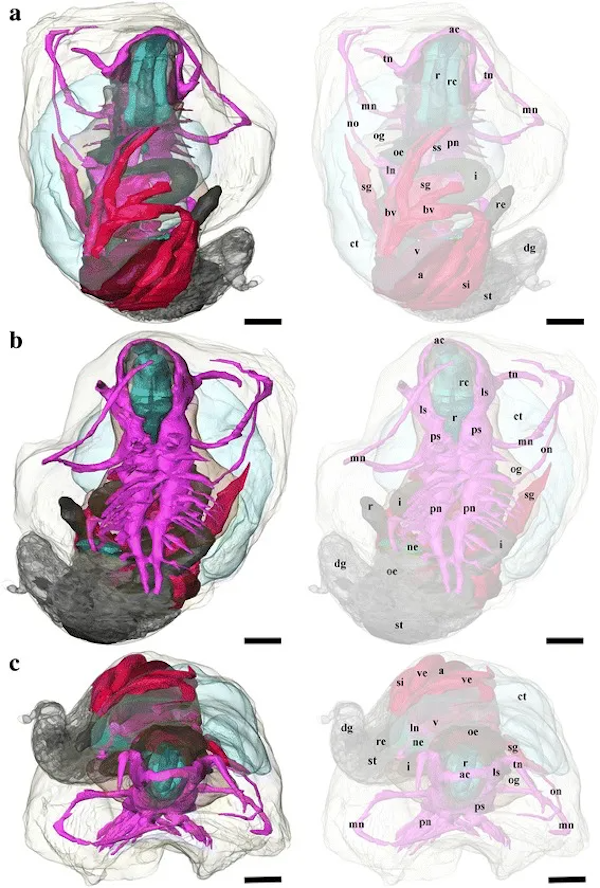

相较普通的腹足纲动物,鳞足螺等螺类的食道腺异常庞大,约是前者的100倍以上。鳞足螺还拥有一个与之配套的巨大栉鳃(占身体体积的15.5%),后方则是一个异常巨大的、发育良好的心脏。据2015年一项发表于《动物学前沿》(Frontiers in Zoology)的研究,鳞足螺栉鳃后面是肥大的心耳(负责接受氧化的血液),以及一个体积更大的心室(负责泵血),心耳和心室约占其体腔容积的4%。这个巨大的心脏会为鳞足螺高度血管化的食道腺供血。在食道腺内部,血管会形成复杂的分支。这样血液的流动就会变得十分缓慢,血压几乎接近零,进而能向嗜硫γ-变形菌输送必要化学物质,例如氧气、硫化氢。

而硫化氢等硫化物对于鳞足螺来说仍然是有毒的。一些研究人员认为,它们骨片中的硫化铁颗粒,正是由它们体内排出的有毒硫元素和海水中的铁离子反应形成。在2020年的《自然·通讯》论文中,钱培元等人就曾比较了在卡雷(富含铁质)和Solitaire(天然缺乏硫化铁)热液喷口区生活的鳞足螺,并发现在卡雷生活的鳞足螺具有较高的跨膜转运蛋白活性,用于进行硫的运输。此外,它们也会表达较高水平的金属耐受蛋白(MTP9),达到了在Solitaire生活的鳞足螺的27倍以上。这些基因帮助鳞足螺主动聚集或沉积的硫元素,并使其与铁离子发生反应,从而实现了生物矿化。

为了在严酷的生境中生存,鳞足螺展现出了惊人的适应能力。除了拥有铠甲、强大的心血管系统和内在培养细菌,它们还是一种雌雄同体的生物,成年体没有交配器官,而是同时拥有精巢和卵巢,分别位于其腹侧和背侧。在同一鳞足螺体内,精巢和卵巢的发育程度并不相同。研究显示,鳞足螺可能会在体内传递精包进行受精,进而实现快速繁殖。

由于这些特质都是为了极端环境而准备,当极端环境消失时,它们的处境也会岌岌可危。目前,科学家只在前文提到的三个热液喷口附近发现了鳞足螺,而它们栖息地的面积其实不到0.02平方千米。

2019年,它被列入世界自然保护联盟红色名录,成为第一个因深海采矿威胁栖息地而被列入濒危物种的物种。一些研究发现,类似鳞足螺所栖息的热液喷口虽然环境恶劣,但由于丰富化合物的存在,会比海底同等海拔的区域拥有更丰富的生物多样性,其生物量与珊瑚礁或热带雨林相当。

但让人忧心的是,这里丰富的矿物质资源也是让人类趋之若鹜的宝藏。目前,人们正在鳞足螺栖息的两个地点进行深海采矿调查。一部分研究者担心,如果允许采矿,其栖息地可能会严重减少或遭到破坏。而只有更全面地了解鳞足螺,才有可能对它们进行充分的保护。

参考链接:

https://www.livescience.com/animals/mollusks/scaly-foot-snail-the-armor-plated-hermaphrodite-with-a-giant-heart-that-lives-near-scalding-deep-sea-volcanoes-and-never-eats

https://nc.iucnredlist.org/redlist/resources/files/1591026714-Amazing_Species_-_Scaly-foot_Snail__Chrysomallon_squamiferum_.pdf

https://www.reeflex.net/tiere/17460_Chrysomallon_squamiferum.htm

https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2022.1067912/

https://academic.oup.com/mollus/article-abstract/81/3/322/1087877

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15522-3

https://www.nature.com/articles/s42003-025-07785-7

https://en.wikipedia.org/wiki/Scaly-foot_gastropod#cite_note-Chen_2015-2

https://hkust.edu.hk/news/hkust-researchers-unlock-genomic-secrets-scaly-foot-snail